Sapsan Moscú-San Petersburgo

Texto y fotografías por Iván Castillo Otero. Publicado en el número 12 (diciembre 2019).

Semanas antes de que aterrizáramos en Rusia, el país fue noticia, sobre todo, por dos asuntos. En primer lugar, por las grandes manifestaciones que recorrieron las principales urbes en contra de lo que la oposición a Vladímir Putin consideró un veto a sus listas electorales de cara a los comicios regionales y municipales del pasado 8 de septiembre. Finalmente, el partido del presidente, Rusia Unida, cedió terreno en Moscú pese a seguir siendo la primera fuerza. En el resto del país, la estrategia de la oposición no fue tan efectiva. En segundo lugar, el 8 de agosto se produjo una misteriosa explosión en una base militar al norte del país cuando probaban nuevo armamento. Al principio, el ejecutivo nacional le quito hierro al tema, pero los habitantes de localidades cercanas, como Severodvinsk y Nyonoksa, corrieron a las farmacias para comprar pastillas de yodo, que ayudan a paliar el efecto de la exposición a la radiación. El número de víctimas mortales ascendió a cinco y se registró un repunte temporal de la contaminación radiactiva. En los informativos españoles se siguió la noticia con cierta atención, aunque no siempre con demasiado rigor. Mientras que algunos noticieros ofrecieron crónicas serias de sus corresponsales, otros optaron por jugar con la hipótesis infundada de que estuviéramos ante un nuevo Chernóbil y llenaron sus piezas televisivas de imágenes de la serie producida por HBO.

En mi entorno, algunos se sorprendieron cuando les informé del viaje a Rusia. Tengo la sensación de que vivimos de espaldas al país más grande del mundo, que empezó el siglo XX con una revolución y lo acabó con otra que significó el fin de la Unión Soviética. Supongo que el monopolio cultural de Estados Unidos en el cine o las series de televisión también ayuda a que miremos a un lado del planeta y no al otro. Es cierto que ha perdido el peso que tuvo en épocas pasadas, pero, en la actualidad, juega un papel clave en la guerra siria, tiene abierto un frente en Ucrania, influye más que nadie en Venezuela y sus movimientos siguen siendo escudriñados al detalle desde la Casa Blanca al Elíseo. Se puede decir que, bajo la dirección de Putin, Rusia mantiene vivas las viejas aspiraciones imperiales.

Todo ciudadano español que desee entrar en la Federación Rusa necesita un visado. Los trámites son bastante farragosos y, entre el día en que se entrega toda la documentación y el día en el que se recoge el pasaporte con la pertinente visa, uno puede perder hasta tres horas en las oficinas que el ejecutivo ruso ha habilitado para este fin en Madrid si se hace en temporada estival. En otras, lo desconozco.

Moscú

El vuelo que une la capital española y el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo toma tierra. El uniforme de las azafatas de Aeroflot me cautiva hasta cierto punto. Van de rojo impoluto hasta los zapatos y llevan bordado el logo de la compañía, que mantiene la hoz y el martillo de la época soviética. Para comer, han servido un pollo pasable y una ensalada con protagonismo para el pepinillo. De postre, un trozo pequeño de pastel de chocolate y un café malísimo.

En la terminal, se percibe cierta sensación de tensión antes de pasar el control de fronteras. Un agente revisa mi pasaporte sin mayores incidencias, pero me acuerdo de lo que escribió Ryszard Kapuściński en El imperio sobre un viaje a Rusia en otoño de 1989: «El aeropuerto, control de pasaportes. En la ventanilla, un soldado joven del servicio de fronteras. Empieza el concienzudo examen del pasaporte: lo hojea, lo mira, lo lee, pero, sobre todo, busca la fotografía. ¡Por fin, aquí está! El soldado contempla la fotografía y me mira a mí, la fotografía y a mí, la fotografía y a mí. Algo no le cuadra. ¡Quítese las gafas!, ordena. La fotografía y a mí, la fotografía y a mí. Pero veo en su rostro que ahora, sin gafas, le cuadra menos aún. Advierto concentración en sus ojos claros y noto lo febrilmente que su cerebro se ha puesto a trabajar. Creo adivinar en qué trabaja: busca al enemigo». Yo, antes de que me dijeran nada, ya me había quitado las gafas.

En la salida de pasajeros de la terminal de llegadas del aeródromo, se agolpan decenas de hombres ofreciendo servicio de taxi a la ciudad. Son tan insistentes como poco legales. Uno puede caer en la trampa si no anda con tiento. El viaje en servicio legal cuesta unos 1800 rublos, que al cambio son unos 25 euros. Estos piratas ofrecían el mismo servicio por cerca de 14 000 rublos (200 euros). El visitante, recién llegado al país y sin tiempo para hacerse a la moneda local, puede caer en la trampa. Cuando vi que nos pedían pagar por adelantado y el datáfono marcaba semejante barbaridad , lo comprobé en el conversor de monedas del móvil y pedí que sacaran nuestro equipaje del coche (luego me di cuenta de que el coche no llevaba ningún distintivo de taxi).

«La alegría es la característica más destacada de la Unión Soviética», aseguró Stalin en su momento. Me apetecía que no fuera cierto eso de que el ruso es tosco, serio y de pocas palabras. Siempre me gusta que los tópicos no se cumplan, pero, en un alto porcentaje, los lugareños con los que compartimos espacio y tiempo eran rudos. Por otro lado, en un mundo cada vez más globalizado como el que habitamos, puede sorprender el corto manejo del inglés que tienen, incluso entre empleados de los hoteles (el traductor de Google saca de apuros). Ahora bien, si uno se para a pensar, es comprensible que no todos tengan que dominar un idioma con el que no comparten ni alfabeto.

Rusia es más que Moscú, pero Moscú es Rusia. Hoy en día, lo que pasa allí les pasa a todos. Es un fenómeno que se da también en España, donde un cambio en la circulación o un plan contra la contaminación de Madrid encabeza informativos nacionales. Lo primero que me llama la atención de la ciudad es el colorido de algunas edificaciones y las cúpulas doradas de los centros de culto. La URSS se terminó el 25 de diciembre de 1991. Arriaron las banderas rojas, lograron su independencia todas las repúblicas y Mijaíl Gorbachov, que se había quedado solo y debilitado, dimitió. El timón del país quedó en manos de Borís Yeltsin y comenzó la era de la Rusia que conocemos. Ahora bien, la hoz y el martillo y las estrellas rojas siguen presidiendo edificios y decorando el mobiliario urbano, como las barandillas de los puentes que atraviesan el río Moscova.

Entramos por la mañana temprano en la Plaza Roja por uno de los laterales del GUM, unos conocidos grandes almacenes construidos al final de la época imperial. Las siglas GUM en ruso significaban en su origen Grandes Almacenes Estatales, pero tras su privatización en el año 2005 pasaron a llamarse Grandes Almacenes Principales. No tuvieron problemas, porque «estatales» y «principales» empiezan por la letra ge en ruso. En su interior, la mayoría de las tiendas son de marcas conocidas (algunas de lujo) y los precios son los mismos que se pueden encontrar en superficies parecidas de otras capitales europeas. También hay locales de restauración, entre los que destaca el Bosco Cafe, que ofrece la posibilidad de tomar algo o comer con vistas a la plaza (la carta no es económica).

No son muchos los turistas que hay a estas horas por la Plaza Roja. La mayoría está haciendo cola en uno de los extremos de esta, cerca del jardín de Alejandro, para entrar en el mausoleo de Lenin. Leí hace un tiempo en un reportaje sobre Bogotá que escribió Martín Caparrós para El País Semanal (marzo de 2019) un par de reflexiones interesantes sobre el turismo: «Las ciudades actuales mueren por parecerse; solo guardan algún rincón de diferencia para mostrar a las visitas». Añadía también: «No hay mayor creador de identidad cultural que el turismo. Te convence además de que tienes cosas que valen la pena si hay quienes vienen de tan lejos para verlas, comérselas, comprárselas». Moscú guarda una identidad propia que convive con otras modas más globales y no busca parecerse a otras grandes ciudades. Por otro lado, el turismo no parece obsesionarle a los hombres y mujeres corrientes. Son un pueblo orgulloso de su patrimonio y sus tradiciones y no se las esconden al visitante, pero tampoco viven obsesionados por vendérselas.

En plena perestroika, se produjo uno de los capítulos más curiosos de los vividos en la basta historia de la Plaza Roja. El joven alemán Mathias Rust aterrizó un avión sobre sus adoquines, burlando toda la seguridad aérea de la URSS. Gorbachov cesó al ministro de Defensa, Serguéi Sokolov, y al comandante de la defensa antiaérea, Alexander Koldunov, aunque no creo que le doliese en exceso: ambos eran contrarios a las políticas que estaba poniendo en marcha en aquel momento y pudo colocar a personas afines a él. El protagonista de esta aventura, arrestado en la plaza por agentes del KGB, fue puesto en libertad condicional tras 432 días de cárcel (aunque la condena había sido de cuatro años de prisión) y enviado de vuelta a Alemania Occidental.

Dos cadáveres he visto en mi vida: el de mi abuela Juana y el de Lenin embalsamado. El primero fue sin querer, ya que no quería ver post mortem a mi querida abuela, pero me encontré de frente el féretro abierto al entrar en la sala del tanatorio en la que se encontraba. No me lo esperaba y fue fugaz, pero el momento duró lo suficiente como para que alcanzara a ver su rostro. El segundo, el del líder comunista, fue a propósito. Tras un escueto control de seguridad, caminamos casi pegados a las murallas del Kremlin y pasamos por las tumbas que están al aire libre en la necrópolis. Todas tienen un busto del fallecido (personajes ilustres e históricos) y la que más interés despierta entre los visitantes es la de Stalin, por delante de las de Yuri Gagarin y Máximo Gorki, entre otros. El oscuro recinto en el que se encuentra Lenin está custodiado por hombres de uniforme (no acerté a ver si eran policías o militares) que nos pidieron con un gesto que no lleváramos las manos en los bolsillos, puesto que es de mala educación, y que no nos detuviéramos. La temperatura es fresca, por cuestiones relacionadas con la conservación del cuerpo, aunque los diversos tratamientos químicos a los que ha sido sometido hacen que cada vez parezca menos real. Pese a ello, la oscuridad, la solemnidad y el silencio hacen que la experiencia sea muy especial. Son apenas dos minutos lo que se tarda, pero impresiona ver a Lenin, que murió en 1924, recostado y en traje a un par de metros de distancia.

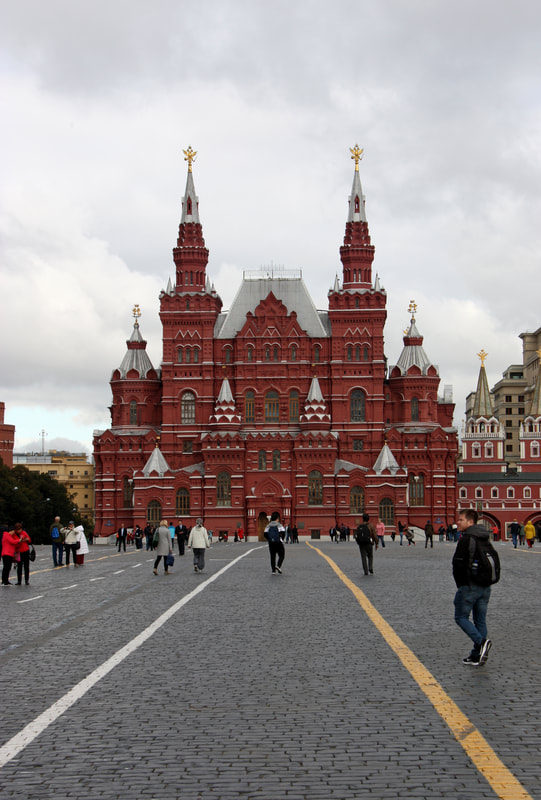

Las coloridas cúpulas de la catedral de San Basilio y el color teja del edificio del Museo Estatal de Historia me atrapan. De pie, en el centro de la Plaza Roja, voy alternando y miro hacia un lado y hacia otro. Menos solemne es el ambiente bullicioso frente a la Tumba del Soldado Desconocido, donde se agolpan cientos de turistas y algunos posan para las fotos. Los militares que vigilan el lugar ni se inmutan. Caminando por el jardín de Alejandro y callejeando un poco se llega a la catedral de Cristo Salvador, que es blanca y tiene unas hermosas cúpulas doradas. La original data de 1883, pero Stalin ordenó destruirla con explosivos en 1931. En su lugar, quería construir un rascacielos, el más grande del mundo, que se llamaría el Palacio de los Soviets. El gasto de la guerra paralizó el proyecto y finalmente, durante el mandato de Nikita Jruschov, se construyó la piscina al aire libre de agua caliente más grande del mundo. Con el apoyo de Borís Yeltsin, la nueva catedral de Cristo Salvador fue consagrada en el año 2000. Su construcción duró cinco años y es idéntica a la original.

Lejos del centro de Moscú, se encuentra el mercado de Izmailovo, donde se pueden comprar suvenires o réplicas de objetos comunistas. Al llegar, la sensación es la de estar en un Las Vegas ruso en el que, en vez de carteles luminosos, hay edificios coloridos de grandes cúpulas y matrioskas. Merece la pena aprovechar la extensa red de metro de la ciudad para moverse por ella, ya que la conecta por completo de forma eficiente. Además, es una excusa perfecta para deleitarse con sus espectaculares estaciones.

La tarde es un momento perfecto para pasear por el parque Pobedy o el parque Gorki. El primero es el parque de la Victoria y es un enorme recinto conmemorativo en honor a los caídos en la Gran Guerra Patria, que es como conocen en Rusia a la Segunda Guerra Mundial. En su interior, además de fuentes y museos, hay una iglesia, una mezquita y una sinagoga. El parque Gorki, por su parte, combina ocio y cultura en una vasta extensión que fue diseñada en los años veinte como exponente del comunismo. Actualmente, jóvenes y familias acuden a pasar el rato a este lugar, presidido por un gigantesco arco de la época estalinista, donde los fines de semana se celebran conciertos de manera habitual. Ambos parques están poco masificados, pese a ser una parada común en la ruta de los turistas.

Los que no han comprado la entrada anticipada para entrar al Kremlin hacen cola bajo una ligera llovizna y un frío contundente. Tal vez es uno de los lugares de Moscú en los que más te sientes un turista, donde el número de regueros de visitantes que siguen a los guías son más notables. Situado en una colina y rodeado por un muro de ladrillo y pierda, el Kremlin de Moscú es un conjunto de edificaciones como la catedral de la Asunción, el campanario de Iván el Grande, la catedral del Arcángel, la catedral de la Anunciación y la Armería, entre otros. Antiguamente, solo podían entrar las autoridades, las personas que tenían una invitación y los trabajadores. Desde las alturas del Kremlin se gobierna el país y eso se nota: cualquier turista que se sale del circuito marcado por las fuerzas de seguridad recibe la pertinente advertencia. Probablemente, uno de los episodios más trágicos del lugar fue el suicidio de Nadezhda Alilúyeva, la mujer de Stalin, el 9 de noviembre de 1932. Fue encontrada en su residencia dentro del Kremlin, rodeada por un charco de sangre y con una pistola en la mano. El lugar es imponente, pero el trajín de visitantes no deja demasiado espacio para pararse y disfrutar con calma.

San Petersburgo

El tren que va de Moscú a San Petersburgo se coge en la estación de Leningradsky. Nos acerca un taxista amable, uno de los pocos que sonríe antes de despedirse. El personal del Sapsan, el tren de alta velocidad que une las dos ciudades más importantes del país, va impecable, como los tripulantes de Aeroflot. Me fijo en que ellas visten falda y pienso que en invierno deben pasar bastante frío cuando tengan que bajar a los andenes. En 1918, Lenin trasladó la capital de San Petersburgo a Moscú por motivos de seguridad: buscaba un lugar más alejado del mar y del corazón de Europa. El viaje se me pasa muy rápido. Para comer, nos dan un sándwich con bastantes pepinillos en su interior.

Lo primero que noto al salir del tren en San Petersburgo es el olor a carbón y el intenso frío. Por la calle, se nota mucho más la presencia de turistas. Es fácil dejarse encandilar por la ciudad mientras se camina por los numerosos puentes que cruzan los canales. El día está gris, pero las vistas desde lo alto de la catedral de San Isaac son buenas. Dentro de este templo ortodoxo, coronado con una gran cúpula dorada, se está oficiando una misa con coro en uno de los extremos. Esto no evita que los numerosos visitantes mantengan conversaciones en un tono mucho más alto del deseable. La noche cae rápido y terminamos la abundante cena en un restaurante de comida uzbeka y georgiana con un chupito de vodca de 45 grados. No soy un gran bebedor y lo tomo con respeto. El resultado es, dentro de lo que cabe, agradable y menos agresivo de lo esperado.

Por la mañana, corre viento frío por la calle, pero al menos, de momento, no llueve. Recordaba Kapuściński en El imperio que, según Dostoievski, el tiempo escandinavo de la ciudad fomentaba el mal humor de los lugareños. De ser así, no les culpo. Nosotros, pese a las inclemencias meteorológicas, vamos paseando. Los que son de allí, en cambio, caminan deprisa para escabullirse a su destino. Las edificaciones son más lujosas según lo cerca que estén del río Neva y de la zona noble, donde se encuentra el Hermitage, uno de los museos más importantes del mundo. Está ubicado en el palacio de Invierno, que tiene una espectacular fachada que combina columnas y ventanas de color verde, blanco y dorado. El tejado está rematado con hileras de estatuas clásicas. Enfrente está el edificio del Estado Mayor, blanco y ocre, y en el centro de la plaza que comparten está la columna de Alejandro. Es una vista impresionante y un lugar inconmensurable. Hasta allí hemos llegado cruzando por el arco de triunfo, que soporta una cuadriga romana.

El interior del Hermitage es inabarcable. Uno va de sala en sala, a cada cual más elegante que la anterior y con más oro en las paredes y las columnas. Ahora bien, la pinacoteca rusa tiene el mismo problema que otras como el Louvre de París: la masificación. Las salas con las obras más conocidas están repletas de visitantes que ni ven ni dejan ver. Paran delante, sacan una foto y se marchan. En más de una ocasión, los vigilantes de las diferentes salas llaman la atención a sujetos que tocan esculturas o reliquias, como, por ejemplo, algunas cómodas de la época imperial. Me sorprende que haya que decirle a la gente que no se tocan las cosas expuestas en los museos.

A poco más de diez minutos a pie desde el Hermitage, cruzando un par de puentes sobre los canales, está la iglesia de la Resurrección de Cristo, conocida popularmente como iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada. Este segundo nombre hace referencia al intento de asesinato del que fue objeto el zar Alejandro II en 1981 en este mismo lugar. El templo fue consagrado en 1907 y tardaron 24 años en construirlo. Superaron en un millón de rublos, un dineral para la época, el presupuesto inicial. Los descuidos de la época soviética obligaron a remodelarla en los años setenta. En el interior, las paredes y los techos están decorados con 7000 metros cuadrados de mosaicos que ejercen un efecto hipnótico. Un grupo de religiosos, que, si no me falla la vista, son popes que están de visita, no pueden evitar sacar sus teléfonos móviles y tomar algunas fotografías. El exterior está decorado con escenas del Nuevo Testamento y los escudos de armas de las provincias, regiones y ciudades del Imperio ruso. De las cinco hermosas cúpulas que coronan la iglesia, una está siendo restaurada. Este hecho, no le resta ni un ápice de belleza y majestuosidad. Según nos alejamos, echo un vistazo y me doy cuenta de que desde los puentes próximos parece que está construida encima del río. La vista es espectacular. Es un efecto similar al que produce la mezquita de Hassan II de Casablanca dependiendo desde donde se mire.

San Petersburgo, pese al frío clima, es una ciudad que invita al paseo. Además, es una buena forma de bajar los khachapuri (pan relleno de queso georgiano y coronado, normalmente, con un huevo) que nos hemos comido. Camino de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, paramos unos minutos para ver de orilla a orilla el edificio de la Kunstkamera, que es el primer museo de la ciudad (inaugurado en 1714). Seguimos la ruta y comienza a llover con ganas, aunque los petersburgueses casi ni se inmutan. Llegamos a la fortaleza, que es la ciudadela original de San Petersburgo y que contiene una catedral, una antigua prisión y varias exposiciones. El ambiente es muy tranquilo y hay bastante silencio. Los que estamos de visita, contagiados por la atmósfera de paz, hablamos bajo entre nosotros. El sosiego lo rompe de forma momentánea un grupo de chicas adolescentes locales, de no más de quince años, que se han quitado los abrigos para sacarse unas fotos grupales en posturas divertidas. Deben de ser inmunes a catarros como el que yo arrastro desde hace unos días. Ellas sí que son chicarronas del norte y no los gallegos, asturianos, cántabros o vascos. Seguimos caminando y llegamos al embarcadero inglés. En un lado del río hay un crucero atracado y al otro, varios hombres pescando.

Última noche en San Petersburgo. Al cobijo de un hotel al lado del puente Pochtamtsky, mirada final a la iluminación tenue de la zona. Por la mañana, una agente de fronteras analiza mi pasaporte en el aeropuerto Púlkovo. Lo hace rápido y sin miramientos. No sé si buscaba al enemigo, como el que le tocó a Kapuściński hace varias décadas en Moscú, pero de lo que estoy seguro es que no ha sospechado de un servidor. En el avión, para comer nos dan un sándwich con, cómo no, pepinillos.

En mi entorno, algunos se sorprendieron cuando les informé del viaje a Rusia. Tengo la sensación de que vivimos de espaldas al país más grande del mundo, que empezó el siglo XX con una revolución y lo acabó con otra que significó el fin de la Unión Soviética. Supongo que el monopolio cultural de Estados Unidos en el cine o las series de televisión también ayuda a que miremos a un lado del planeta y no al otro. Es cierto que ha perdido el peso que tuvo en épocas pasadas, pero, en la actualidad, juega un papel clave en la guerra siria, tiene abierto un frente en Ucrania, influye más que nadie en Venezuela y sus movimientos siguen siendo escudriñados al detalle desde la Casa Blanca al Elíseo. Se puede decir que, bajo la dirección de Putin, Rusia mantiene vivas las viejas aspiraciones imperiales.

Todo ciudadano español que desee entrar en la Federación Rusa necesita un visado. Los trámites son bastante farragosos y, entre el día en que se entrega toda la documentación y el día en el que se recoge el pasaporte con la pertinente visa, uno puede perder hasta tres horas en las oficinas que el ejecutivo ruso ha habilitado para este fin en Madrid si se hace en temporada estival. En otras, lo desconozco.

Moscú

El vuelo que une la capital española y el aeropuerto moscovita de Sheremetyevo toma tierra. El uniforme de las azafatas de Aeroflot me cautiva hasta cierto punto. Van de rojo impoluto hasta los zapatos y llevan bordado el logo de la compañía, que mantiene la hoz y el martillo de la época soviética. Para comer, han servido un pollo pasable y una ensalada con protagonismo para el pepinillo. De postre, un trozo pequeño de pastel de chocolate y un café malísimo.

En la terminal, se percibe cierta sensación de tensión antes de pasar el control de fronteras. Un agente revisa mi pasaporte sin mayores incidencias, pero me acuerdo de lo que escribió Ryszard Kapuściński en El imperio sobre un viaje a Rusia en otoño de 1989: «El aeropuerto, control de pasaportes. En la ventanilla, un soldado joven del servicio de fronteras. Empieza el concienzudo examen del pasaporte: lo hojea, lo mira, lo lee, pero, sobre todo, busca la fotografía. ¡Por fin, aquí está! El soldado contempla la fotografía y me mira a mí, la fotografía y a mí, la fotografía y a mí. Algo no le cuadra. ¡Quítese las gafas!, ordena. La fotografía y a mí, la fotografía y a mí. Pero veo en su rostro que ahora, sin gafas, le cuadra menos aún. Advierto concentración en sus ojos claros y noto lo febrilmente que su cerebro se ha puesto a trabajar. Creo adivinar en qué trabaja: busca al enemigo». Yo, antes de que me dijeran nada, ya me había quitado las gafas.

En la salida de pasajeros de la terminal de llegadas del aeródromo, se agolpan decenas de hombres ofreciendo servicio de taxi a la ciudad. Son tan insistentes como poco legales. Uno puede caer en la trampa si no anda con tiento. El viaje en servicio legal cuesta unos 1800 rublos, que al cambio son unos 25 euros. Estos piratas ofrecían el mismo servicio por cerca de 14 000 rublos (200 euros). El visitante, recién llegado al país y sin tiempo para hacerse a la moneda local, puede caer en la trampa. Cuando vi que nos pedían pagar por adelantado y el datáfono marcaba semejante barbaridad , lo comprobé en el conversor de monedas del móvil y pedí que sacaran nuestro equipaje del coche (luego me di cuenta de que el coche no llevaba ningún distintivo de taxi).

«La alegría es la característica más destacada de la Unión Soviética», aseguró Stalin en su momento. Me apetecía que no fuera cierto eso de que el ruso es tosco, serio y de pocas palabras. Siempre me gusta que los tópicos no se cumplan, pero, en un alto porcentaje, los lugareños con los que compartimos espacio y tiempo eran rudos. Por otro lado, en un mundo cada vez más globalizado como el que habitamos, puede sorprender el corto manejo del inglés que tienen, incluso entre empleados de los hoteles (el traductor de Google saca de apuros). Ahora bien, si uno se para a pensar, es comprensible que no todos tengan que dominar un idioma con el que no comparten ni alfabeto.

Rusia es más que Moscú, pero Moscú es Rusia. Hoy en día, lo que pasa allí les pasa a todos. Es un fenómeno que se da también en España, donde un cambio en la circulación o un plan contra la contaminación de Madrid encabeza informativos nacionales. Lo primero que me llama la atención de la ciudad es el colorido de algunas edificaciones y las cúpulas doradas de los centros de culto. La URSS se terminó el 25 de diciembre de 1991. Arriaron las banderas rojas, lograron su independencia todas las repúblicas y Mijaíl Gorbachov, que se había quedado solo y debilitado, dimitió. El timón del país quedó en manos de Borís Yeltsin y comenzó la era de la Rusia que conocemos. Ahora bien, la hoz y el martillo y las estrellas rojas siguen presidiendo edificios y decorando el mobiliario urbano, como las barandillas de los puentes que atraviesan el río Moscova.

Entramos por la mañana temprano en la Plaza Roja por uno de los laterales del GUM, unos conocidos grandes almacenes construidos al final de la época imperial. Las siglas GUM en ruso significaban en su origen Grandes Almacenes Estatales, pero tras su privatización en el año 2005 pasaron a llamarse Grandes Almacenes Principales. No tuvieron problemas, porque «estatales» y «principales» empiezan por la letra ge en ruso. En su interior, la mayoría de las tiendas son de marcas conocidas (algunas de lujo) y los precios son los mismos que se pueden encontrar en superficies parecidas de otras capitales europeas. También hay locales de restauración, entre los que destaca el Bosco Cafe, que ofrece la posibilidad de tomar algo o comer con vistas a la plaza (la carta no es económica).

No son muchos los turistas que hay a estas horas por la Plaza Roja. La mayoría está haciendo cola en uno de los extremos de esta, cerca del jardín de Alejandro, para entrar en el mausoleo de Lenin. Leí hace un tiempo en un reportaje sobre Bogotá que escribió Martín Caparrós para El País Semanal (marzo de 2019) un par de reflexiones interesantes sobre el turismo: «Las ciudades actuales mueren por parecerse; solo guardan algún rincón de diferencia para mostrar a las visitas». Añadía también: «No hay mayor creador de identidad cultural que el turismo. Te convence además de que tienes cosas que valen la pena si hay quienes vienen de tan lejos para verlas, comérselas, comprárselas». Moscú guarda una identidad propia que convive con otras modas más globales y no busca parecerse a otras grandes ciudades. Por otro lado, el turismo no parece obsesionarle a los hombres y mujeres corrientes. Son un pueblo orgulloso de su patrimonio y sus tradiciones y no se las esconden al visitante, pero tampoco viven obsesionados por vendérselas.

En plena perestroika, se produjo uno de los capítulos más curiosos de los vividos en la basta historia de la Plaza Roja. El joven alemán Mathias Rust aterrizó un avión sobre sus adoquines, burlando toda la seguridad aérea de la URSS. Gorbachov cesó al ministro de Defensa, Serguéi Sokolov, y al comandante de la defensa antiaérea, Alexander Koldunov, aunque no creo que le doliese en exceso: ambos eran contrarios a las políticas que estaba poniendo en marcha en aquel momento y pudo colocar a personas afines a él. El protagonista de esta aventura, arrestado en la plaza por agentes del KGB, fue puesto en libertad condicional tras 432 días de cárcel (aunque la condena había sido de cuatro años de prisión) y enviado de vuelta a Alemania Occidental.

Dos cadáveres he visto en mi vida: el de mi abuela Juana y el de Lenin embalsamado. El primero fue sin querer, ya que no quería ver post mortem a mi querida abuela, pero me encontré de frente el féretro abierto al entrar en la sala del tanatorio en la que se encontraba. No me lo esperaba y fue fugaz, pero el momento duró lo suficiente como para que alcanzara a ver su rostro. El segundo, el del líder comunista, fue a propósito. Tras un escueto control de seguridad, caminamos casi pegados a las murallas del Kremlin y pasamos por las tumbas que están al aire libre en la necrópolis. Todas tienen un busto del fallecido (personajes ilustres e históricos) y la que más interés despierta entre los visitantes es la de Stalin, por delante de las de Yuri Gagarin y Máximo Gorki, entre otros. El oscuro recinto en el que se encuentra Lenin está custodiado por hombres de uniforme (no acerté a ver si eran policías o militares) que nos pidieron con un gesto que no lleváramos las manos en los bolsillos, puesto que es de mala educación, y que no nos detuviéramos. La temperatura es fresca, por cuestiones relacionadas con la conservación del cuerpo, aunque los diversos tratamientos químicos a los que ha sido sometido hacen que cada vez parezca menos real. Pese a ello, la oscuridad, la solemnidad y el silencio hacen que la experiencia sea muy especial. Son apenas dos minutos lo que se tarda, pero impresiona ver a Lenin, que murió en 1924, recostado y en traje a un par de metros de distancia.

Las coloridas cúpulas de la catedral de San Basilio y el color teja del edificio del Museo Estatal de Historia me atrapan. De pie, en el centro de la Plaza Roja, voy alternando y miro hacia un lado y hacia otro. Menos solemne es el ambiente bullicioso frente a la Tumba del Soldado Desconocido, donde se agolpan cientos de turistas y algunos posan para las fotos. Los militares que vigilan el lugar ni se inmutan. Caminando por el jardín de Alejandro y callejeando un poco se llega a la catedral de Cristo Salvador, que es blanca y tiene unas hermosas cúpulas doradas. La original data de 1883, pero Stalin ordenó destruirla con explosivos en 1931. En su lugar, quería construir un rascacielos, el más grande del mundo, que se llamaría el Palacio de los Soviets. El gasto de la guerra paralizó el proyecto y finalmente, durante el mandato de Nikita Jruschov, se construyó la piscina al aire libre de agua caliente más grande del mundo. Con el apoyo de Borís Yeltsin, la nueva catedral de Cristo Salvador fue consagrada en el año 2000. Su construcción duró cinco años y es idéntica a la original.

Lejos del centro de Moscú, se encuentra el mercado de Izmailovo, donde se pueden comprar suvenires o réplicas de objetos comunistas. Al llegar, la sensación es la de estar en un Las Vegas ruso en el que, en vez de carteles luminosos, hay edificios coloridos de grandes cúpulas y matrioskas. Merece la pena aprovechar la extensa red de metro de la ciudad para moverse por ella, ya que la conecta por completo de forma eficiente. Además, es una excusa perfecta para deleitarse con sus espectaculares estaciones.

La tarde es un momento perfecto para pasear por el parque Pobedy o el parque Gorki. El primero es el parque de la Victoria y es un enorme recinto conmemorativo en honor a los caídos en la Gran Guerra Patria, que es como conocen en Rusia a la Segunda Guerra Mundial. En su interior, además de fuentes y museos, hay una iglesia, una mezquita y una sinagoga. El parque Gorki, por su parte, combina ocio y cultura en una vasta extensión que fue diseñada en los años veinte como exponente del comunismo. Actualmente, jóvenes y familias acuden a pasar el rato a este lugar, presidido por un gigantesco arco de la época estalinista, donde los fines de semana se celebran conciertos de manera habitual. Ambos parques están poco masificados, pese a ser una parada común en la ruta de los turistas.

Los que no han comprado la entrada anticipada para entrar al Kremlin hacen cola bajo una ligera llovizna y un frío contundente. Tal vez es uno de los lugares de Moscú en los que más te sientes un turista, donde el número de regueros de visitantes que siguen a los guías son más notables. Situado en una colina y rodeado por un muro de ladrillo y pierda, el Kremlin de Moscú es un conjunto de edificaciones como la catedral de la Asunción, el campanario de Iván el Grande, la catedral del Arcángel, la catedral de la Anunciación y la Armería, entre otros. Antiguamente, solo podían entrar las autoridades, las personas que tenían una invitación y los trabajadores. Desde las alturas del Kremlin se gobierna el país y eso se nota: cualquier turista que se sale del circuito marcado por las fuerzas de seguridad recibe la pertinente advertencia. Probablemente, uno de los episodios más trágicos del lugar fue el suicidio de Nadezhda Alilúyeva, la mujer de Stalin, el 9 de noviembre de 1932. Fue encontrada en su residencia dentro del Kremlin, rodeada por un charco de sangre y con una pistola en la mano. El lugar es imponente, pero el trajín de visitantes no deja demasiado espacio para pararse y disfrutar con calma.

San Petersburgo

El tren que va de Moscú a San Petersburgo se coge en la estación de Leningradsky. Nos acerca un taxista amable, uno de los pocos que sonríe antes de despedirse. El personal del Sapsan, el tren de alta velocidad que une las dos ciudades más importantes del país, va impecable, como los tripulantes de Aeroflot. Me fijo en que ellas visten falda y pienso que en invierno deben pasar bastante frío cuando tengan que bajar a los andenes. En 1918, Lenin trasladó la capital de San Petersburgo a Moscú por motivos de seguridad: buscaba un lugar más alejado del mar y del corazón de Europa. El viaje se me pasa muy rápido. Para comer, nos dan un sándwich con bastantes pepinillos en su interior.

Lo primero que noto al salir del tren en San Petersburgo es el olor a carbón y el intenso frío. Por la calle, se nota mucho más la presencia de turistas. Es fácil dejarse encandilar por la ciudad mientras se camina por los numerosos puentes que cruzan los canales. El día está gris, pero las vistas desde lo alto de la catedral de San Isaac son buenas. Dentro de este templo ortodoxo, coronado con una gran cúpula dorada, se está oficiando una misa con coro en uno de los extremos. Esto no evita que los numerosos visitantes mantengan conversaciones en un tono mucho más alto del deseable. La noche cae rápido y terminamos la abundante cena en un restaurante de comida uzbeka y georgiana con un chupito de vodca de 45 grados. No soy un gran bebedor y lo tomo con respeto. El resultado es, dentro de lo que cabe, agradable y menos agresivo de lo esperado.

Por la mañana, corre viento frío por la calle, pero al menos, de momento, no llueve. Recordaba Kapuściński en El imperio que, según Dostoievski, el tiempo escandinavo de la ciudad fomentaba el mal humor de los lugareños. De ser así, no les culpo. Nosotros, pese a las inclemencias meteorológicas, vamos paseando. Los que son de allí, en cambio, caminan deprisa para escabullirse a su destino. Las edificaciones son más lujosas según lo cerca que estén del río Neva y de la zona noble, donde se encuentra el Hermitage, uno de los museos más importantes del mundo. Está ubicado en el palacio de Invierno, que tiene una espectacular fachada que combina columnas y ventanas de color verde, blanco y dorado. El tejado está rematado con hileras de estatuas clásicas. Enfrente está el edificio del Estado Mayor, blanco y ocre, y en el centro de la plaza que comparten está la columna de Alejandro. Es una vista impresionante y un lugar inconmensurable. Hasta allí hemos llegado cruzando por el arco de triunfo, que soporta una cuadriga romana.

El interior del Hermitage es inabarcable. Uno va de sala en sala, a cada cual más elegante que la anterior y con más oro en las paredes y las columnas. Ahora bien, la pinacoteca rusa tiene el mismo problema que otras como el Louvre de París: la masificación. Las salas con las obras más conocidas están repletas de visitantes que ni ven ni dejan ver. Paran delante, sacan una foto y se marchan. En más de una ocasión, los vigilantes de las diferentes salas llaman la atención a sujetos que tocan esculturas o reliquias, como, por ejemplo, algunas cómodas de la época imperial. Me sorprende que haya que decirle a la gente que no se tocan las cosas expuestas en los museos.

A poco más de diez minutos a pie desde el Hermitage, cruzando un par de puentes sobre los canales, está la iglesia de la Resurrección de Cristo, conocida popularmente como iglesia del Salvador sobre la Sangre Derramada. Este segundo nombre hace referencia al intento de asesinato del que fue objeto el zar Alejandro II en 1981 en este mismo lugar. El templo fue consagrado en 1907 y tardaron 24 años en construirlo. Superaron en un millón de rublos, un dineral para la época, el presupuesto inicial. Los descuidos de la época soviética obligaron a remodelarla en los años setenta. En el interior, las paredes y los techos están decorados con 7000 metros cuadrados de mosaicos que ejercen un efecto hipnótico. Un grupo de religiosos, que, si no me falla la vista, son popes que están de visita, no pueden evitar sacar sus teléfonos móviles y tomar algunas fotografías. El exterior está decorado con escenas del Nuevo Testamento y los escudos de armas de las provincias, regiones y ciudades del Imperio ruso. De las cinco hermosas cúpulas que coronan la iglesia, una está siendo restaurada. Este hecho, no le resta ni un ápice de belleza y majestuosidad. Según nos alejamos, echo un vistazo y me doy cuenta de que desde los puentes próximos parece que está construida encima del río. La vista es espectacular. Es un efecto similar al que produce la mezquita de Hassan II de Casablanca dependiendo desde donde se mire.

San Petersburgo, pese al frío clima, es una ciudad que invita al paseo. Además, es una buena forma de bajar los khachapuri (pan relleno de queso georgiano y coronado, normalmente, con un huevo) que nos hemos comido. Camino de la fortaleza de San Pedro y San Pablo, paramos unos minutos para ver de orilla a orilla el edificio de la Kunstkamera, que es el primer museo de la ciudad (inaugurado en 1714). Seguimos la ruta y comienza a llover con ganas, aunque los petersburgueses casi ni se inmutan. Llegamos a la fortaleza, que es la ciudadela original de San Petersburgo y que contiene una catedral, una antigua prisión y varias exposiciones. El ambiente es muy tranquilo y hay bastante silencio. Los que estamos de visita, contagiados por la atmósfera de paz, hablamos bajo entre nosotros. El sosiego lo rompe de forma momentánea un grupo de chicas adolescentes locales, de no más de quince años, que se han quitado los abrigos para sacarse unas fotos grupales en posturas divertidas. Deben de ser inmunes a catarros como el que yo arrastro desde hace unos días. Ellas sí que son chicarronas del norte y no los gallegos, asturianos, cántabros o vascos. Seguimos caminando y llegamos al embarcadero inglés. En un lado del río hay un crucero atracado y al otro, varios hombres pescando.

Última noche en San Petersburgo. Al cobijo de un hotel al lado del puente Pochtamtsky, mirada final a la iluminación tenue de la zona. Por la mañana, una agente de fronteras analiza mi pasaporte en el aeropuerto Púlkovo. Lo hace rápido y sin miramientos. No sé si buscaba al enemigo, como el que le tocó a Kapuściński hace varias décadas en Moscú, pero de lo que estoy seguro es que no ha sospechado de un servidor. En el avión, para comer nos dan un sándwich con, cómo no, pepinillos.