Gabriel García Márquez: Adiós, maestro

Texto por Carla Faginas Cerezo. Fotos por Ivan Castillo Otero. Publicado en el número 2 (mayo 2014).

Adiós, maestro

En julio de 1981, El País publicaba un artículo de Gabriel García Márquez que narraba una curiosa anécdota acontecida en las calles de París. Cuando este todavía no alcanzaba la treintena, divisó, de acera a acera, la figura descomunal de Ernest Hemingway caminando junto con su esposa por el bulevar Saint Michel. En aquel mismo instante, las fuerzas antitéticas de sus dos profesiones —periodista y escritor— pusieron al colombiano en una encrucijada. Debatiendo consigo mismo si tratar de entrevistarlo o si acudir a su encuentro con el único fin de expresarle su profunda admiración, cayó en la cuenta, como quien topa con un muro infranqueable, de que ambas opciones eran igualmente imposibles: ninguno hablaba la lengua del otro. Hombre de recursos como siempre había sido, y ante la posibilidad de que tamaña oportunidad se le escapase de entre los dedos, el periodista voceó, de lado a lado de la avenida, “¡Maeeeestro!”, a lo que el norteamericano respondió, entre aspavientos: “¡Adiós, amigo!”.

Leí este artículo hará unos cinco o seis años, y desde entonces nunca he podido dejar de ponerme en la piel de aquel joven García Márquez, ni de plantearme qué habría hecho yo si en algún momento de mi vida me hubiese topado con este último por una calle cualquiera de una ciudad cualquiera. Ahora recuerdo con cariño y cierto reparo el día en que mi amiga Cristina me escribió mientras yo recorría el Camino de Santiago para decirme que se había cruzado con el colombiano por las calles de Ourense. Sin captar el tono irónico del mensaje, que lo único que trataba de decirme es que había visto a un hombre de aspecto similar, a punto estuve de recoger cuanto llevaba conmigo y regresar esta ciudad, por la que había pasado unos días antes. Por suerte, una llamada suya me evitó el ridículo espantoso de presentarme allí con la confusión y el desasosiego previos a la cita tantas veces ansiada; con el histerismo que precede al encuentro con un ser fabuloso.

La primera vez que leí un texto suyo aún no contaba quince años, pero supe, con la conciencia absoluta de estar ante algo inalcanzable y digno de admiración a partes iguales, que nadie nunca había escrito como aquel hombre. Me recuerdo a mí misma sentada en el sofá, temblorosa ante el destino fatal de Santiago Nasar, que huía de una muerte ineludible por las calles de un pequeño pueblo caribeño. Si tuviese que describir lo que experimenté en aquel momento, me serviría de la siguiente frase del propio Hemingway: “Toda la literatura estadounidense moderna parte de un libro de Mark Twain titulado Huckleberry Finn. Antes no había nada. No ha habido nada bueno desde entonces”.

Para mí, nada había existido hasta el instante en que el vientre del protagonista se abrió en canal, mostrando al mundo que hasta la más truculenta de las muertes podía ser algo prodigioso si nacía de la pluma de Gabriel García Márquez. Una suerte de pesadumbre, de extraña consternación, me arrancó de cuajo de la realidad en la que había vivido hasta aquel día y me descubrió un universo colosal de palabras, de metáforas y de escenas tan plásticas que casi podían tocarse con las yemas de los dedos.

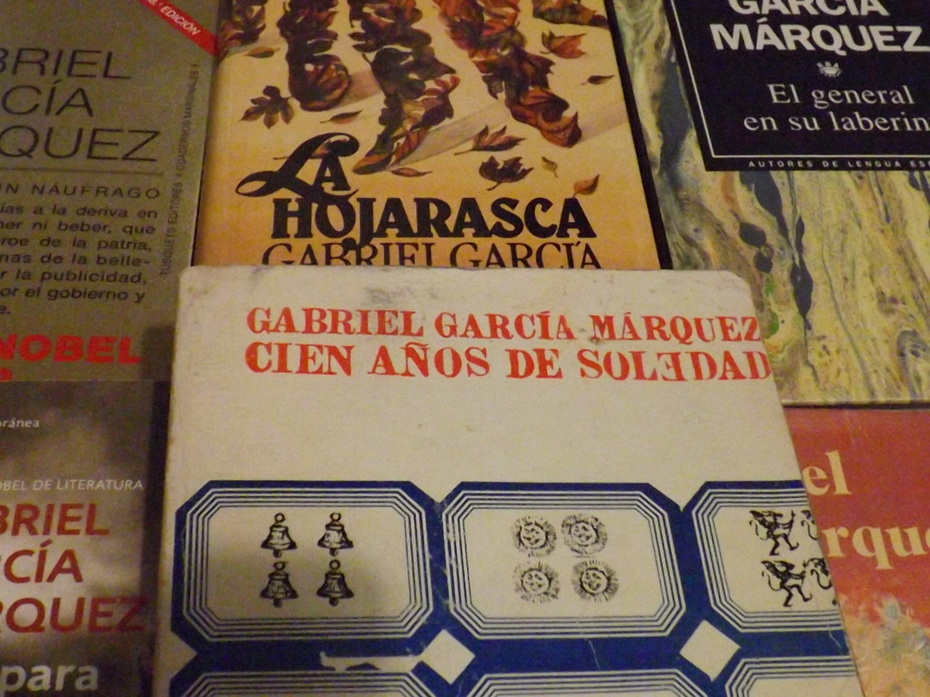

Sin embargo, no fue hasta unos años después cuando el peso insoportable de su talento me reveló lo que en realidad significa la palabra literatura: terminaba de leer Cien años de soledad por vez primera cuando el viento fatídico que habría de borrar Macondo de la faz de la tierra trajo consigo el principio y el final de un algo, de un todo, que había sido mi vida hasta aquel momento. Con la muerte de Aureliano Babilonia, todos los libros entre los que había crecido se vieron reducidos a un mero preámbulo, y desde entonces solo he intentado, sin éxito, que algo escrito por mí pudiese guardar un mínimo parecido con el peor de sus textos.

Hace unos días falleció García Márquez, mi Hemingway personal. Murió en Jueves Santo, fecha tan bíblica como el huracán que arrasó la casa de los Buendía. La noticia me cogió en Galicia mientras pasaba unos días en familia. Quienes me vieron llorar, sorprendidos por mi reacción, solo alcanzaron a articular tímidas frases de ánimo, sin entender que con la muerte de aquel hombre desaparecía todo lo que yo siempre había querido ser. Supongo que no sabían que, de algún modo, había empezado a quererlo. Supongo que no comprendieron que ya no podría gritarle maestro desde el otro lado de la calle.

Leí este artículo hará unos cinco o seis años, y desde entonces nunca he podido dejar de ponerme en la piel de aquel joven García Márquez, ni de plantearme qué habría hecho yo si en algún momento de mi vida me hubiese topado con este último por una calle cualquiera de una ciudad cualquiera. Ahora recuerdo con cariño y cierto reparo el día en que mi amiga Cristina me escribió mientras yo recorría el Camino de Santiago para decirme que se había cruzado con el colombiano por las calles de Ourense. Sin captar el tono irónico del mensaje, que lo único que trataba de decirme es que había visto a un hombre de aspecto similar, a punto estuve de recoger cuanto llevaba conmigo y regresar esta ciudad, por la que había pasado unos días antes. Por suerte, una llamada suya me evitó el ridículo espantoso de presentarme allí con la confusión y el desasosiego previos a la cita tantas veces ansiada; con el histerismo que precede al encuentro con un ser fabuloso.

La primera vez que leí un texto suyo aún no contaba quince años, pero supe, con la conciencia absoluta de estar ante algo inalcanzable y digno de admiración a partes iguales, que nadie nunca había escrito como aquel hombre. Me recuerdo a mí misma sentada en el sofá, temblorosa ante el destino fatal de Santiago Nasar, que huía de una muerte ineludible por las calles de un pequeño pueblo caribeño. Si tuviese que describir lo que experimenté en aquel momento, me serviría de la siguiente frase del propio Hemingway: “Toda la literatura estadounidense moderna parte de un libro de Mark Twain titulado Huckleberry Finn. Antes no había nada. No ha habido nada bueno desde entonces”.

Para mí, nada había existido hasta el instante en que el vientre del protagonista se abrió en canal, mostrando al mundo que hasta la más truculenta de las muertes podía ser algo prodigioso si nacía de la pluma de Gabriel García Márquez. Una suerte de pesadumbre, de extraña consternación, me arrancó de cuajo de la realidad en la que había vivido hasta aquel día y me descubrió un universo colosal de palabras, de metáforas y de escenas tan plásticas que casi podían tocarse con las yemas de los dedos.

Sin embargo, no fue hasta unos años después cuando el peso insoportable de su talento me reveló lo que en realidad significa la palabra literatura: terminaba de leer Cien años de soledad por vez primera cuando el viento fatídico que habría de borrar Macondo de la faz de la tierra trajo consigo el principio y el final de un algo, de un todo, que había sido mi vida hasta aquel momento. Con la muerte de Aureliano Babilonia, todos los libros entre los que había crecido se vieron reducidos a un mero preámbulo, y desde entonces solo he intentado, sin éxito, que algo escrito por mí pudiese guardar un mínimo parecido con el peor de sus textos.

Hace unos días falleció García Márquez, mi Hemingway personal. Murió en Jueves Santo, fecha tan bíblica como el huracán que arrasó la casa de los Buendía. La noticia me cogió en Galicia mientras pasaba unos días en familia. Quienes me vieron llorar, sorprendidos por mi reacción, solo alcanzaron a articular tímidas frases de ánimo, sin entender que con la muerte de aquel hombre desaparecía todo lo que yo siempre había querido ser. Supongo que no sabían que, de algún modo, había empezado a quererlo. Supongo que no comprendieron que ya no podría gritarle maestro desde el otro lado de la calle.

Autobiografía en Cien años de soledad

De todos los autores y de todas las obras que han conformado el comúnmente llamado “boom latinoamericano”, Gabriel García Márquez y, más concretamente, su obra Cien años de soledad, son dos de los elementos más estudiados y sobre los que se han erigido más teorías literarias de toda índole.

La sencillez de su lectura, que sin embargo envuelve un complejo entramado de personajes, sucesos, estructuras y técnicas narrativas, han hecho de esta obra uno de los acontecimientos literarios de su época. Ya Pablo Neruda dijo de ella que se trataba del “Quijote de nuestro tiempo”, y Mario Vargas Llosa, experto en la literatura garcíamarquiana y amigo del colombiano, la describió como la “novela total”. No en vano el propio García Márquez dijo en más de una ocasión que con Cien años de soledad pretendía escribir una obra que lo tuviese todo y donde sucediese todo.

Sin embargo, Cien años de soledad no se descubre solamente como una obra perfecta a nivel narrativo y ficticio, sino que, ahondando un poco más en la vida y obra del literato, el lector puede comprobar que gran parte de la novela (y casi podría decirse que su totalidad) está cimentada sobre la propia experiencia del autor, y más concretamente sobre sus primeros años de vida, transcurridos en la casa que sus abuelos tenían en Aracataca, Colombia, pero cuya realidad es extrapolable a buena parte de América Latina. Macondo se convierte, pues, un sitio que es todos los sitios.

Basta con leer las primeras páginas de Vivir para contarla, una de las últimas obras escritas por Gabriel García Márquez, y en la que se recogen las experiencias de sus primeros años de vida, para caer en la cuenta de su tremendo trasfondo autobiográfico. Avanzando entre sus páginas, el lector se encuentra ante una descripción hecha de Aracataca, pueblo en el que el Nobel colombiano se crió junto con sus abuelos maternos, que coincide, palabra por palabra, con la que se hace de Macondo en las primeras páginas de Cien años de soledad: “Lo recordaba como era: un lugar bueno para vivir, donde se conocía todo el mundo, a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos”. Tan solo unas páginas después comienzan a recogerse experiencias directamente relacionadas con la casa en la que García Márquez se crió. En ellas aparecen por primera vez elementos como el clavicordio o la ciénaga.

Asimismo, en la página siguiente se encuentra la primera conexión directa entre dos personajes (uno real y el otro ficticio): la abuela materna, Tranquilina Iguarán, y la primera mujer perteneciente al clan de los Buendía, Úrsula Iguarán, figuras entre las cuales se establece un más que obvio paralelismo nominal. No obstante, este no será más que el principio de un largo listado de elementos que guardarán una directa conexión con los acontecimientos y personajes aparecidos en Cien años de soledad: los Cotes (Petra Cotes), la matanza de los trabajadores de la compañía bananera, las cercas metálicas que conformaban la ciudad en la que residían los “gringos” y, por supuesto, la finca cuyo nombre sirvió para denominar el pueblo que recogería toda la acción de su obra: Macondo.

En Vivir para contarla, el autor hace mención a una tal María Consuegra, que “había matado de un tiro una semana antes [a un ladrón], cuando trataba de forzar la puerta de su casa”. Este suceso conduce irremediablemente a uno de similares características protagonizado por Rebeca Buendía en sus últimos años de vida. Más adelante se habla de que, en la casa de Aracataca, “siempre estaba la mesa puesta sin saber quién llegaba en el tren”, tal y como sucede en la casa de los Buendía por orden de Úrsula. Del mismo modo, en la página siguiente aparece un diálogo en el que se habla, por un lado, del ocaso padecido por Aracataca tras la partida de la compañía bananera. Posteriormente, se dice que “de noche es peor, porque se siente a los muertos que andan sueltos por las calles”. Una vez más, pedazos de la vida real del colombiano se presentan sutilmente en Cien años de soledad.

De la misma manera, puede observarse la primera descripción del hogar de García Márquez, donde se establece que se trata de una casa lineal de ocho habitaciones sucesivas, a lo largo de un corredor con un pasamanos de begonias donde se sentaban las mujeres de la familia a bordar y que, además, contaba con una mesa para dieciséis comensales y con un taller de platería donde su abuelo fabricaba pescaditos de oro. Aquí no solo se encuentra una semejanza total con la casa de los Buendía, sino que se establece el que será el paralelismo de mayor importancia entre dos personajes: el coronel Aureliano Buendía y Nicolás Márquez, abuelo del escritor.

La sencillez de su lectura, que sin embargo envuelve un complejo entramado de personajes, sucesos, estructuras y técnicas narrativas, han hecho de esta obra uno de los acontecimientos literarios de su época. Ya Pablo Neruda dijo de ella que se trataba del “Quijote de nuestro tiempo”, y Mario Vargas Llosa, experto en la literatura garcíamarquiana y amigo del colombiano, la describió como la “novela total”. No en vano el propio García Márquez dijo en más de una ocasión que con Cien años de soledad pretendía escribir una obra que lo tuviese todo y donde sucediese todo.

Sin embargo, Cien años de soledad no se descubre solamente como una obra perfecta a nivel narrativo y ficticio, sino que, ahondando un poco más en la vida y obra del literato, el lector puede comprobar que gran parte de la novela (y casi podría decirse que su totalidad) está cimentada sobre la propia experiencia del autor, y más concretamente sobre sus primeros años de vida, transcurridos en la casa que sus abuelos tenían en Aracataca, Colombia, pero cuya realidad es extrapolable a buena parte de América Latina. Macondo se convierte, pues, un sitio que es todos los sitios.

Basta con leer las primeras páginas de Vivir para contarla, una de las últimas obras escritas por Gabriel García Márquez, y en la que se recogen las experiencias de sus primeros años de vida, para caer en la cuenta de su tremendo trasfondo autobiográfico. Avanzando entre sus páginas, el lector se encuentra ante una descripción hecha de Aracataca, pueblo en el que el Nobel colombiano se crió junto con sus abuelos maternos, que coincide, palabra por palabra, con la que se hace de Macondo en las primeras páginas de Cien años de soledad: “Lo recordaba como era: un lugar bueno para vivir, donde se conocía todo el mundo, a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos”. Tan solo unas páginas después comienzan a recogerse experiencias directamente relacionadas con la casa en la que García Márquez se crió. En ellas aparecen por primera vez elementos como el clavicordio o la ciénaga.

Asimismo, en la página siguiente se encuentra la primera conexión directa entre dos personajes (uno real y el otro ficticio): la abuela materna, Tranquilina Iguarán, y la primera mujer perteneciente al clan de los Buendía, Úrsula Iguarán, figuras entre las cuales se establece un más que obvio paralelismo nominal. No obstante, este no será más que el principio de un largo listado de elementos que guardarán una directa conexión con los acontecimientos y personajes aparecidos en Cien años de soledad: los Cotes (Petra Cotes), la matanza de los trabajadores de la compañía bananera, las cercas metálicas que conformaban la ciudad en la que residían los “gringos” y, por supuesto, la finca cuyo nombre sirvió para denominar el pueblo que recogería toda la acción de su obra: Macondo.

En Vivir para contarla, el autor hace mención a una tal María Consuegra, que “había matado de un tiro una semana antes [a un ladrón], cuando trataba de forzar la puerta de su casa”. Este suceso conduce irremediablemente a uno de similares características protagonizado por Rebeca Buendía en sus últimos años de vida. Más adelante se habla de que, en la casa de Aracataca, “siempre estaba la mesa puesta sin saber quién llegaba en el tren”, tal y como sucede en la casa de los Buendía por orden de Úrsula. Del mismo modo, en la página siguiente aparece un diálogo en el que se habla, por un lado, del ocaso padecido por Aracataca tras la partida de la compañía bananera. Posteriormente, se dice que “de noche es peor, porque se siente a los muertos que andan sueltos por las calles”. Una vez más, pedazos de la vida real del colombiano se presentan sutilmente en Cien años de soledad.

De la misma manera, puede observarse la primera descripción del hogar de García Márquez, donde se establece que se trata de una casa lineal de ocho habitaciones sucesivas, a lo largo de un corredor con un pasamanos de begonias donde se sentaban las mujeres de la familia a bordar y que, además, contaba con una mesa para dieciséis comensales y con un taller de platería donde su abuelo fabricaba pescaditos de oro. Aquí no solo se encuentra una semejanza total con la casa de los Buendía, sino que se establece el que será el paralelismo de mayor importancia entre dos personajes: el coronel Aureliano Buendía y Nicolás Márquez, abuelo del escritor.

“El propio García Márquez dijo en más de una ocasión que con Cien años de soledad

pretendía escribir una obra que lo tuviese todo y donde sucediese todo”

En las páginas posteriores aparecen una serie de elementos presentes tanto en el García Márquez real como en el ficticio: los santos de tamaño humano que eran motivo de pavor en su infancia; las setenta bacinillas compradas por los abuelos del autor cuando la madre de este invitó a sus compañeras de clase a pasar las vacaciones en casa; el enorme horno repostero en el que la abuela fabricaba animalitos de caramelo; el castaño del patio o el daguerrotipo de la bisabuela cuando era niña.

Posteriormente comienzan a aparecer nuevos nombres, como Apolinar o Meme, empleados después en la novela, además de mencionarse por vez primera el lance de honor que llevó a su abuelo al asesinato de un hombre cuyo recuerdo habría de perseguirlo por siempre, tal y como le sucede a José Arcadio Buendía con Prudencio Aguilar.

Tendrán que pasar unas páginas en el trascurso de Vivir para contarla hasta encontrar un nuevo hecho significativo que tenga una vinculación directa con el universo narrativo del escritor; no obstante, llegados a la página 60, aparece el momento en el que su abuela pone la mano sobre las brasas del fogón como particular método de penitencia. Este instante será trasladado a Cien años de soledad en la figura de Amaranta, que hará lo propio para castigarse por el suicidio de Pietro Crespi.

Otra figura real que tiene un paralelismo directo en la ficción es monseñor Pedro Espejo, cuya facultad levitatoria le otorgará un papel con la misma peculiaridad en la novela: el del padre Nicanor Reyna. Del mismo modo, en páginas posteriores encontramos “un grupo de hombres iguales con ropas, polainas y espuelas de jinete, y todos con una cruz de ceniza pintada en la frente”. Esta imagen será trasladada a la figura de los diecisiete Aurelianos, hijos todos ellos del coronel Aureliano Buendía, y unidos entre sí por un mismo destino trágico. Al igual que ocurre con estos personajes, estos hijos ilegítimos de Nicolás Márquez lograron hacerse un pequeño hueco en la familia por ser “serios y laboriosos, hombres de su casa, gente de paz”.

Apolinar, al igual que el personaje de Cataure, desaparece de la casa de los Márquez durante años para reaparecer, movido por un pronóstico de muerte, con motivo del fallecimiento del abuelo. Por otra parte, la tía Mama hace una serie de intervenciones que García Márquez transportará, palabra por palabra, al personaje de Amaranta Buendía: “Usted es de las que confunden el culo con las témporas” y “Quiero advertirle, doctor, que nunca conocí hombre”. Asimismo, se habla de la tía Petra, que, al quedarse ciega, desarrolla una facultad rayana en lo ficticio: la de manejarse con absoluta destreza entre las tinieblas de la invidencia. Este personaje, cuya curiosa habilidad heredará Úrsula Iguarán, guarda con esta última un sinfín de similitudes tanto físicas como de carácter.

Otro miembro de la familia de García Márquez que tendrá su equivalente en Cien años de soledad será Margot, hermana de Gabriel. Caracterizada por haber necesitado mucho tiempo para integrarse en la familia, además de por su costumbre de chuparse el dedo y de comer la tierra del jardín y la cal de las paredes, se convierte en la viva imagen de Rebeca, la huérfana que llega a Macondo y a quien los Buendía acaban aceptando como un miembro más de la familia.

En Vivir para contarla, el lector se encuentra con uno de los primeros acontecimientos narrados en Cien años de soledad, y que el autor experimenta en su propia piel. Este suceso es el momento en el que lo llevan a conocer el hielo, y que posteriormente habrá de dar forma a la frase mítica con que comienza la novela: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”.

Algunas figuras en las que se ahonda menos en la novela, pero que, aun así, están fundamentadas en personas reales que pasaron por la vida del autor son Ramón Vinyes, caracterizado bajo la forma del librero catalán que instruye a Aureliano Babilonia en el arte de la descodificación, así como los amigos más íntimos del escritor (Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor y Álvaro Cepeda), cuyos nombres de pila y rasgos habrán de heredar los amigos más cercanos del mismo personaje.

Posteriormente comienzan a aparecer nuevos nombres, como Apolinar o Meme, empleados después en la novela, además de mencionarse por vez primera el lance de honor que llevó a su abuelo al asesinato de un hombre cuyo recuerdo habría de perseguirlo por siempre, tal y como le sucede a José Arcadio Buendía con Prudencio Aguilar.

Tendrán que pasar unas páginas en el trascurso de Vivir para contarla hasta encontrar un nuevo hecho significativo que tenga una vinculación directa con el universo narrativo del escritor; no obstante, llegados a la página 60, aparece el momento en el que su abuela pone la mano sobre las brasas del fogón como particular método de penitencia. Este instante será trasladado a Cien años de soledad en la figura de Amaranta, que hará lo propio para castigarse por el suicidio de Pietro Crespi.

Otra figura real que tiene un paralelismo directo en la ficción es monseñor Pedro Espejo, cuya facultad levitatoria le otorgará un papel con la misma peculiaridad en la novela: el del padre Nicanor Reyna. Del mismo modo, en páginas posteriores encontramos “un grupo de hombres iguales con ropas, polainas y espuelas de jinete, y todos con una cruz de ceniza pintada en la frente”. Esta imagen será trasladada a la figura de los diecisiete Aurelianos, hijos todos ellos del coronel Aureliano Buendía, y unidos entre sí por un mismo destino trágico. Al igual que ocurre con estos personajes, estos hijos ilegítimos de Nicolás Márquez lograron hacerse un pequeño hueco en la familia por ser “serios y laboriosos, hombres de su casa, gente de paz”.

Apolinar, al igual que el personaje de Cataure, desaparece de la casa de los Márquez durante años para reaparecer, movido por un pronóstico de muerte, con motivo del fallecimiento del abuelo. Por otra parte, la tía Mama hace una serie de intervenciones que García Márquez transportará, palabra por palabra, al personaje de Amaranta Buendía: “Usted es de las que confunden el culo con las témporas” y “Quiero advertirle, doctor, que nunca conocí hombre”. Asimismo, se habla de la tía Petra, que, al quedarse ciega, desarrolla una facultad rayana en lo ficticio: la de manejarse con absoluta destreza entre las tinieblas de la invidencia. Este personaje, cuya curiosa habilidad heredará Úrsula Iguarán, guarda con esta última un sinfín de similitudes tanto físicas como de carácter.

Otro miembro de la familia de García Márquez que tendrá su equivalente en Cien años de soledad será Margot, hermana de Gabriel. Caracterizada por haber necesitado mucho tiempo para integrarse en la familia, además de por su costumbre de chuparse el dedo y de comer la tierra del jardín y la cal de las paredes, se convierte en la viva imagen de Rebeca, la huérfana que llega a Macondo y a quien los Buendía acaban aceptando como un miembro más de la familia.

En Vivir para contarla, el lector se encuentra con uno de los primeros acontecimientos narrados en Cien años de soledad, y que el autor experimenta en su propia piel. Este suceso es el momento en el que lo llevan a conocer el hielo, y que posteriormente habrá de dar forma a la frase mítica con que comienza la novela: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”.

Algunas figuras en las que se ahonda menos en la novela, pero que, aun así, están fundamentadas en personas reales que pasaron por la vida del autor son Ramón Vinyes, caracterizado bajo la forma del librero catalán que instruye a Aureliano Babilonia en el arte de la descodificación, así como los amigos más íntimos del escritor (Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor y Álvaro Cepeda), cuyos nombres de pila y rasgos habrán de heredar los amigos más cercanos del mismo personaje.

“García Márquez sostenía que ‘el deber revolucionario de un escritor es escribir bien’”

En párrafos anteriores se han mencionado varios personajes que reúnen características en común con Amaranta Buendía. Sin embargo, no serán los únicos; al comienzo del tercer capítulo se habla de la tía Francisca, de la que se dice que es “virgen y mártir” y que “cosió su propia mortaja cortada a medida, y con tanto primor que la muerte esperó más de dos semanas hasta que la tuvo terminada”. Todas estas características aparecerán también en la figura de Amaranta, con la única excepción de que el tiempo de elaboración de la mortaja ficticia es mucho mayor.

Por otra parte, la figura de Pilar Ternera, uno de los personajes que más peso tiene en la obra (sin tratarse de una Buendía), estará basado, por un lado, en las acciones de Nigromanta, una mujer con la que García Márquez mantiene una relación clandestina y cuyo nombre será usado también en otra mujer de la novela; y también en la personalidad de María Alejandrina Cervantes, otra amante del escritor y a quien reconoce revivirla “como dueña y señora de una casa de placer que nunca existió”.

Existen una serie de pormenores relacionados con la escritura de Cien años de soledad de los que, hasta hace poco tiempo, tenía conocimiento un número muy reducido de personas. Algunos de estos detalles salieron a la luz el año pasado con la publicación, por parte de Plinio Apuleyo Mendoza, de las cartas personales que su amigo íntimo, Gabriel García Márquez, le había escrito años atrás. En estas cartas se recoge el testimonio del autor con respecto a la base de “realidad” de la que partía la novela. Así, en una de las misivas, enviada el 22 de julio de 1967, García Márquez sostenía que “el deber revolucionario de un escritor es escribir bien”, añadiendo posteriormente que “la única posibilidad que se tiene de escribir bien es escribir las cosas que se han visto”. Unas líneas después, el escritor comenta que él tenía “atragantada” la historia de la familia Buendía, una historia donde las esteras vuelan, los muertos resucitan o las bobas suben al cielo en cuerpo y alma y que, según el testimonio del Nobel, constituye “el único mundo donde tú [Plinio Apuleyo Mendoza] y yo nos criamos”. Obsérvese, pues, cómo el propio García Márquez habla de esta obra como si de un reflejo absoluto de su infancia se tratara. Además, en esta misma carta, se refiere a Cien años de soledad (cuyo título, en un principio, iba a ser La casa) como “un larguísimo poema de la vida cotidiana” o también como “la novela donde ocurriera todo”.

Existen en la entrevista-documental La escritura embrujada unas declaraciones de García Márquez acerca de la concepción de su novela: “Quise dejar constancia poética del mundo de mi infancia, que transcurrió en una casa grande, muy triste, con una hermana que comía tierra y una abuela que adivinaba el porvenir, y numerosos parientes de nombres iguales que nunca hicieron mucha distinción entre la felicidad y la demencia”. Partiendo de esta base, en el mismo libro se establecen algunos paralelismos entre determinadas circunstancias biográficas del autor y ciertos elementos presentes en Cien años de soledad, siendo el más importante el que existe entre Nicolás Márquez, abuelo del autor, y dos de los personajes de la novela: José Arcadio Buendía en su papel de fundador de Macondo y Aureliano en su papel de coronel.

Además, se recoge en este último documento un testimonio de García Márquez en el que habla acerca de los muertos de la familia y del modo en que estos convivían con los habitantes vivos de la casa: “En cada rincón había muertos y memorias, y después de las seis de la tarde la casa era intransitable […]. De noche no se podía caminar en esa casa porque había más muertos que vivos”.

Una última obra de referencia es Gabriel García Márquez. Historia de un deicidio, de Mario Vargas Llosa. Aquí no solo se vincula la historia narrada en Cien años de soledad con la vida del autor, sino que se establece la teoría de que es una suerte de continuación de sus obras anteriores, desde La hojarasca hasta Isabel viendo llover en Macondo, pasando por Los funerales de la Mamá Grande. Según Vargas Llosa, García Márquez entrelaza acontecimientos o personajes que, en teoría, no deberían coincidir, tomando así todas las historias anteriores y convirtiéndolas en fragmentos de una misma historia total.

Por otra parte, la figura de Pilar Ternera, uno de los personajes que más peso tiene en la obra (sin tratarse de una Buendía), estará basado, por un lado, en las acciones de Nigromanta, una mujer con la que García Márquez mantiene una relación clandestina y cuyo nombre será usado también en otra mujer de la novela; y también en la personalidad de María Alejandrina Cervantes, otra amante del escritor y a quien reconoce revivirla “como dueña y señora de una casa de placer que nunca existió”.

Existen una serie de pormenores relacionados con la escritura de Cien años de soledad de los que, hasta hace poco tiempo, tenía conocimiento un número muy reducido de personas. Algunos de estos detalles salieron a la luz el año pasado con la publicación, por parte de Plinio Apuleyo Mendoza, de las cartas personales que su amigo íntimo, Gabriel García Márquez, le había escrito años atrás. En estas cartas se recoge el testimonio del autor con respecto a la base de “realidad” de la que partía la novela. Así, en una de las misivas, enviada el 22 de julio de 1967, García Márquez sostenía que “el deber revolucionario de un escritor es escribir bien”, añadiendo posteriormente que “la única posibilidad que se tiene de escribir bien es escribir las cosas que se han visto”. Unas líneas después, el escritor comenta que él tenía “atragantada” la historia de la familia Buendía, una historia donde las esteras vuelan, los muertos resucitan o las bobas suben al cielo en cuerpo y alma y que, según el testimonio del Nobel, constituye “el único mundo donde tú [Plinio Apuleyo Mendoza] y yo nos criamos”. Obsérvese, pues, cómo el propio García Márquez habla de esta obra como si de un reflejo absoluto de su infancia se tratara. Además, en esta misma carta, se refiere a Cien años de soledad (cuyo título, en un principio, iba a ser La casa) como “un larguísimo poema de la vida cotidiana” o también como “la novela donde ocurriera todo”.

Existen en la entrevista-documental La escritura embrujada unas declaraciones de García Márquez acerca de la concepción de su novela: “Quise dejar constancia poética del mundo de mi infancia, que transcurrió en una casa grande, muy triste, con una hermana que comía tierra y una abuela que adivinaba el porvenir, y numerosos parientes de nombres iguales que nunca hicieron mucha distinción entre la felicidad y la demencia”. Partiendo de esta base, en el mismo libro se establecen algunos paralelismos entre determinadas circunstancias biográficas del autor y ciertos elementos presentes en Cien años de soledad, siendo el más importante el que existe entre Nicolás Márquez, abuelo del autor, y dos de los personajes de la novela: José Arcadio Buendía en su papel de fundador de Macondo y Aureliano en su papel de coronel.

Además, se recoge en este último documento un testimonio de García Márquez en el que habla acerca de los muertos de la familia y del modo en que estos convivían con los habitantes vivos de la casa: “En cada rincón había muertos y memorias, y después de las seis de la tarde la casa era intransitable […]. De noche no se podía caminar en esa casa porque había más muertos que vivos”.

Una última obra de referencia es Gabriel García Márquez. Historia de un deicidio, de Mario Vargas Llosa. Aquí no solo se vincula la historia narrada en Cien años de soledad con la vida del autor, sino que se establece la teoría de que es una suerte de continuación de sus obras anteriores, desde La hojarasca hasta Isabel viendo llover en Macondo, pasando por Los funerales de la Mamá Grande. Según Vargas Llosa, García Márquez entrelaza acontecimientos o personajes que, en teoría, no deberían coincidir, tomando así todas las historias anteriores y convirtiéndolas en fragmentos de una misma historia total.