El arte

Por Iván Castillo Otero. Publicado en el número 9 (noviembre 2016).

|

Entramos en la estación. En el andén esperábamos a que llegara el tren. Ya dentro del vagón, viajábamos hacinados. La mezcla de verano, calor y humanidad generaba una atmósfera demasiado intensa. Llegamos al destino y caminamos con paso ligero hasta dar con el puesto en el que nos colocaron una pulsera a modo de identificación. No sé qué situación habrán pensado ustedes que estoy narrando, pero lo cierto es que hablo del festival de música al que acudí el pasado mes de junio.

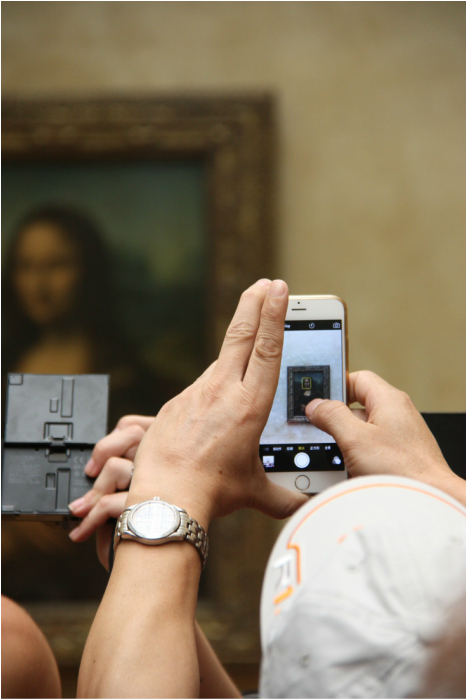

La organización de este tipo de eventos ha ido mejorando bastante con el paso de los años y ahora nos tratan menos como a un rebaño y más como a personas. Cuidan en mayor medida la gastronomía, las zonas de descanso, los métodos de pago dentro del recinto o los accesos a este. Por lo general, son una buena solución para ver a varias bandas (en muchos casos extranjeras y que giran poco por el país) por un precio razonable. Pese a todo, un servidor sigue prefiriendo otro tipo de contextos para disfrutar de buena música. En la última jornada de festival actuaba Neil Young. A sus 70 años, el canadiense es toda una institución. Sus primeros trabajos de estudio datan de finales de los sesenta y desde entonces no se ha bajado de los escenarios. Vestía sombrero, pantalón oscuro y una camisa de cuadros estilo leñador. A lo largo del recital, se la fue abriendo, dejando a la vista una camiseta negra en la que ponía “Earth”, “Tierra” traducido al castellano. No es de extrañar, puesto que siempre ha tenido una marcada conciencia ecologista. Según cómo se moviera, la correa de la guitarra tapaba la hache y la camisa hacía lo propio con la letra e, dejando leer únicamente “art”, que significa “arte” en la lengua de Cervantes. De manera involuntaria, Neil Young estaba definiendo de manera certera en un trozo de tela lo que él hace: arte. Mientras yo estaba en trance disfrutando de su directo, observé con desazón que otros daban la espalda al escenario y charlaban despreocupados mientras a unos metros Neil Young ofrecía una muestra de talento musical bárbara aliñada con una dosis de compromiso social. Pensé que, pese a ser libres para hacer lo que les plazca, algunos no necesitaban que los trataran como a un rebaño en un festival para comportarse como tal. Meses después, en el Museo del Louvre de París, asistí atónito a lo que considero otra aberración con el arte como protagonista: la gente se situaba delante de las obras, se hacía un selfie y se iba. No se paraban a observar mínimamente lo que tenían ante ellos. Vi cómo tocaban algunas esculturas egipcias. Aquello era un parque de atracciones en el que, sin duda, las escenas más dantescas se vivían frente a La Gioconda. El pequeño cuadro, obra de Leonardo Da Vinci, sufría el acoso de cientos de personas que se daban codazos para, por lo general, sacarse una foto de cerca con este. En la pinacoteca francesa, el cuadro que está situado frente a La Gioconda es Las bodas de Caná, de Paolo Veronese (más conocido en España como El Veronés). La gran mayoría ni se fijó. Probablemente sea la obra de arte a la que más turistas han dado la espalda en la historia. Ven a su vecina de sala, inmortalizan el momento y se van sin ver la representación que el pintor italiano hizo de la celebración en la que Jesús, según el Nuevo Testamento, convirtió el agua en vino por primera vez. Es la demostración una vez más de que la sociedad se mueve como un rebaño al que le dicen que hay que ver un cuadro y lo hace sin más. Quede claro que cada uno puede disfrutar, teniendo un comportamiento cívico, como quiera de la música o de los museos. Es posible que yo sea un cascarrabias o un quisquilloso y me lo tome todo muy a pecho. O, en cambio, cabe la posibilidad de que haga falta una reflexión profunda sobre la forma en la que esta sociedad consume arte. En mi opinión, es peligroso darle la espalda. |