Cuando las 12 pulgadas conquistaron el mundo

Texto por Lutxo Pérez. Publicado en el número 9 (noviembre 2016).

Parte 1: génesis

Todos los grandes relatos del siglo XX deberían comenzar en pleno vuelo, a miles de metros de altura. Desde Lindbergh cruzando el Atlántico sin escalas por vez primera hasta Mohamed Atta impactando un Boeing contra la torre norte del World Trade Center, la historia de la centuria que se nos fue podría descifrase en el rastro blanco de un pájaro de hierro. La que hoy nos atañe, el glorioso relato de cómo las doce pulgadas dominaron el planeta, resulta tan épica y veintecentista que indefectiblemente comenzó no con uno, sino con sendos viajes de avión, a miles de metros sobre nuestras cabezas, allá donde la generación del baby boom colocó al panteón de nuevos dioses de la galaxia pop.

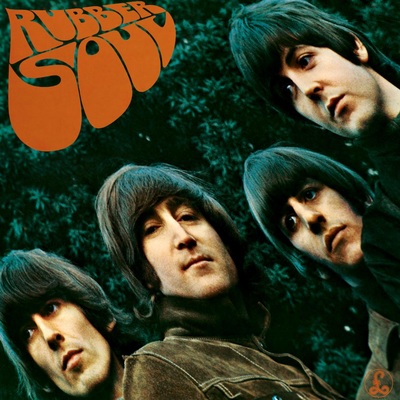

El primer de aquellos dos vuelos que transformaron para siempre los designios de la música contemporánea transcurrió en la víspera de Nochebuena de 1965, entre Los Ángeles y Houston, donde los Beach Boys viajaban para participar en el espectáculo musical Shinding!. En pleno vuelo, un jovencísimo Brian Wilson sufrió un ataque de pánico que le acabaría apartando de las actuaciones en directo. No era la primera vez que Brian se perdía un bolo, pero aquella experiencia le resultó tan traumática que decidió tomarse un respiro del trasiego de las giras, los aviones, los hoteles... Si los problemas psíquicos lastraron su carrera musical, aquel ataque resultó —irónicamente— la oportunidad para que Brian encontrara la tranquilidad necesaria y pudiera centrarse en la escritura de canciones y en el trabajo de estudio. Una tarea que, por otra parte, venía motivada por otro célebre suceso que había asolado la galaxia pop aquel diciembre de mediados de los 60. Solo unos días antes del incidente aéreo, The Beatles habían publicado Rubber Soul. Brian lo recordaba así: “No estaba listo para su unidad. Era como si todo perteneciera a la misma cosa. Rubber Soul era una colección de canciones que, de alguna forma, se agrupaban como en ningún otro álbum jamás publicado. Estaba muy impresionado, así que me dije: ‘Eso es. Ahora estoy realmente motivado para hacer un gran álbum’”.

Pet Sounds nació por la firme intención de Brian Wilson de gestar el “álbum más grande de todos los tiempos”, emulando aquello que los muchachos de Liverpool habían hecho con su sexto álbum de estudio: una “declaración musical completa”, según Wilson. Adornado con una de las portadas más extrañas de la música contemporánea, el álbum más importante de los Beach Boys recibió un título no menos inquietante por una ocurrencia del imbécil de Mike Love, primo de Wilson, que calificó literalmente de “música para mascotas” aquel mejunje sinfónico de miras postmodernista. Como le pasó a Love, pocos entendieron en un principio la grandeza de Pet Sounds, que fue vilipendiado por los cejijuntos mandamases de Capitol, disquera de los chicos de la playa, y recibido con tibieza por crítica y público en Estados Unidos. Lo que Brian Wilson preparó en aquel plástico fue una bellísima colección de temas que, sin “canciones de relleno”, pretendía resultar tan redondo como el formato que le daba cabida. Además de su gloriosa y compacta producción, ideada mediante las técnicas desarrolladas por el wall of sounds de Phil Spector, el mero orden de las canciones delataba ya una intencionalidad cohesionadora inédita en la confección de un álbum musical. Desde los temas que abren cada una de las caras (Wouldn’t It Be Nice y God Only Knows, respectivamente) hasta esos interludios instrumentales que adelantaban el final de cada lado del vinilo, las maravillosas Let’s Go Away For Awhile y Pet Sounds (que funcionaban como ese bajón previo al tercer acto de cualquier obra narrativa), todo lo que expone esta obra estaba pensado para resultar esa “declaración musical” coherente y compacta que para Wilson encerraba el repertorio de Rubber Soul.

El undécimo álbum de estudio de los Beach Boys aterrizó sin pena ni gloria en sus Estados Unidos natales, pero no así por el Reino Unido. No solo la crítica y el público se rindieron a esa obra de marquetería musical, fina como mármol de Carrara esculpido por el cincel de Miguel Ángel, sino también colegas músicos como Paul McCartney. Años después, el beatle describiría esta obra capital como “el álbum que acabó conmigo (…) un disco total, clásico, imbatible en muchos sentidos. A menudo lo pinchaba y me echaba a llorar (…). Era el disco del momento. La cosa que realmente hizo sentarme y darme cuenta de las líneas de bajo… que se puede hacer melodías con ellas”. Palabras que toman especial relevancia teniendo en cuenta el egotista que las pronuncia y que nos llevan directos a ese segundo vuelo que cambió para siempre el papel de las doce pulgadas como formato canalizador de historias sonoras y talento.

Cuando Paul McCartney tomó el viaje de vuelta de un safari en Kenia, desde Nairobi a Londres, el 18 de noviembre de 1966, su cabecita revuelta de veinteañero sobrevolaba, en realidad, el azul firmamento de la soleada California. Había dos cosas que flipaban a Paul de aquella tierra lejana: el Pet Sounds que sus rivales The Beach Boys habían parido menos de un año antes y todas esas nuevas bandas con nombres estrambóticos que la revolución lisérgica comenzaba a alumbrar en ciudades como San Francisco. Como Brian Wilson, The Beatles habían abandonado la actividad en directo en el verano de aquel 1966 y buscaban una nueva razón de ser. Asumiendo ya las riendas creativas de la banda más grande del planeta Tierra, Paul resolvió aquella duda existencial en algún punto de aquel viaje entre el continente negro y las islas británicas. “Estábamos cansados de ser The Beatles (…). Todo se había perdido, toda esa mierda de chavales, todos los gritos… No queríamos más de aquello. Además, habíamos llegado a un punto en el que pensábamos en nosotros mismos como artistas más que como intérpretes (…). Entonces tuve esta idea en el avión. Pensé, ‘vamos a no ser nosotros mismos. Vamos a desarrollar alter egos para que no tengamos que proyectar la imagen que ya conocemos’”.

The Beatles decidieron convertirse entonces en la banda de los corazones solitarios del sargento Pimienta. Basándose en la primorosa cohesión de Pet Sounds, los liverpulienses se propusieron confeccionar una ópera pop que fluyera sin cortes de principio a fin. Un concepto musical absolutamente innovador que correspondiera a lo circense del título y a la puesta en escena. La cosa, al final, no dio tanto de sí. Tan solo el tema inaugural que daba el nombre al disco y el segundo corte, With A Little Help From My Friends, se empastaban sin pausa entre ellas. El resultado de aquella idea, sin embargo, supuso la verdadera y final revolución que convirtió las doce pulgadas en el nuevo símbolo postmoderno de la grandeza musical. A partir de aquel 1 de julio de 1967 en que The Beatles publicaron el celebérrimo Sargeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band ya nada volvió a ser lo mismo en el universo de la música popular del siglo XX. A partir de aquel 1 de julio de 1967 en que The Beatles presentaron la que se ha considerado (erróneamente) su obra maestra, músicos de cualquier pelaje y condición se lanzaron a una búsqueda que les llevara a tan altas cotas de excelencia artística, a la creación de su propio Sgt. Pepper’s.

Pero no todos

El fabuloso viaje que Brian Wilson emprendió tras las turbulencias psíquicas de un viaje de avión en la víspera de Nochebuena de 1965 terminó súbitamente mientras viajaba en su coche en aquel verano loco de 1967. Una emisora cualquiera radiaba el recién publicado Sgt. Pepper. Brian lo escuchó con atención y, cuando terminó la última canción, el delirio de A Day In The Life, detuvo su vehículo —abatido por el desánimo— y se dirigió a la cabina de teléfono más cercana. En aquella época, Wilson estaba enfrascado en la creación de Smile, un álbum concebido como “una sinfonía adolescente para Dios”. Cuando alguien por fin levantó el auricular al otro lado de la línea, Wilson paró las máquinas de su proyecto más ambicioso. “Ellos ya lo han hecho”, espetó. La mente de Wilson, en estado de pánico por las alturas que esta vez le provocaban los viajes de LSD, hizo definitivamente bum. Su Smile quedó guardado en un cajón durante medio siglo y, aunque lo recuperamos para la causa, él ya nunca volvió a ser el mismo. Aun así, su contribución a una nueva forma de entender la creación musical nunca se desvaneció. Muchos son los que hoy todavía surfean por los últimos estertores de aquel tsunami que provocó su Pet Sounds, el maremoto que convirtió las doce pulgadas en un monstruo capaz de destrozar mentes jóvenes cual Godzilla convirtiendo en añicos las ciudades más renombradas de la costa del Pacífico.

Parte 2: la variante negra

Nos quedamos en tierra, viajando quizá en un Cadillac por cualquier carretera comarcal de cualquier estado red neck de los USA (léase yu-es-ei). Giramos el dial y ahí aparece fulgurante la garganta de Darlene Love en todo su esplendor cantando el cásico White Christmas. Estamos en diciembre de 1963 y el productor Phil Spector, un majara de mucho cuidado, acaba de alumbrar el Christmas Album, una colección de trece villancicos interpretados en clave de soul celestial por la mencionada Darlene, The Crystals, The Ronettes y Bob B. Soxx & The Blue Jeans. Un prólogo inmejorable para las aventuras de altos vuelos que Brian Wilson y Paul McCartney emprenderían solo un par de años después. Es innegable que, por multitud de razones, este “regalo navideño” salido del muro de sonidos de Spector fue el precursor de los Pet Sounds y Sgt. Pepper’s. En primer lugar, las ya mencionadas técnicas de producción de Spector, el primero en concebir el estudio como un instrumento más, fueron claves en el desarrollo sonoro de esos dos álbumes que hemos considerado seminales. Por otro lado, Christmas Album ya ofrecía una coherencia en cuanto al contenido de cada una de las canciones. Una temática tan chusca como la navideña no debería ocultar el logro que consiguió Spector con este álbum y la fina ironía de que precisamente White Christmas, el siete pulgadas más vendido de la historia en su interpretación a cargo de Bing Crosby, encabezara el repertorio del LP que fue piedra de toque para la conformación del concepto de álbum musical tal y como lo entendemos desde 1967.

Sin embargo, para encontrar la verdadera génesis de esas doce pulgadas entendidas como una narración completa tenemos que volver a girar el dial temporal hasta una década atrás y remitirnos no a los músicos que imitaban a los negros, sino a los propios negros. Si buscan la lista de los mejores álbumes previos a la década de los 50, en la web Rateyourmusic, paraíso cibernético del melómano jugón, encontrarán que los usuarios de esa página encumbran unánimemente un único estilo —el jazz— y, más concretamente, los grandes discos del género que se publicaron a final de esa década.

Obnubilados por los épicos relatos de la generación lisérgica de los 60 y por la mayor accesibilidad de su banda sonora (por algo la llamaron “pop”), la gran mayoría de historiadores musicales olvidan que el verdadero origen del álbum como concepto ocurrió en las grabaciones más míticas del jazz de la primera mitad del siglo pasado. Para los jazzmen que habían dejado atrás la época del swing y se habían lanzado a la búsqueda de nuevos horizontes creativos para el género, el surco de un siete pulgadas resultaba un espacio reducidísimo para sus creaciones. El equivalente a jugar un partido de fútbol en una cancha de basket. Además, ellos deben considerarse los verdaderos pioneros que entendieron el poder de la narración larga a la hora de transmitir ideas musicales.

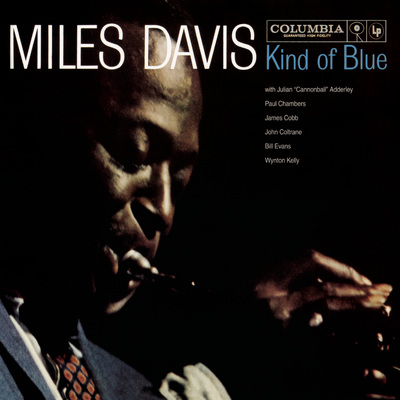

Para buscar la verdadera génesis de la elevación de las doce pulgadas a forma de arte autónoma tendríamos que viajar con el Delorean a dos sesiones históricas de grabación que tuvieron lugar el 2 de marzo y el 22 de abril de 1959 en los estudios de Columbia Records, ubicados en la calle 30 de la ciudad de Nueva York. Aquellas dos jornadas, que únicamente sumaron diez horas de metraje, reunieron alrededor de la trompeta de Davis los genios y los instrumentos de John Cotrane, saxo tenor, Julian Cannonball Adderley, saxo alto, Pal Chambers, contrabajista, Bill Evans, piano, y Jimmy Cobb, batería. Un sexteto comparable al equipo de los sueños de Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan y el resto de generación de baloncestistas estadounidenses de Barcelona 92. Más de medio siglo después, aquel Kind Of Blue todavía nos remite a ese “tipo de tristeza” que menciona su título. Un paseo otoñal por Central Park, un trayecto en taxi de madrugada por alguna calle cercana a Broadway, un trapicheo de drogas en Queens o un mercante que se hace paso entre las brumas de las pacíficas aguas del río Hudson. Tal vez superados por el tecnicismo del jazz y el lenguaje abstracto de la música instrumental, mucho menos digerible que los mensajes impresos en los discos vocales, obras como esta no han sido tenidas siempre en cuenta como referentes de la revolución de las doce pulgadas. Pero Kind Of Blue es otra de esas “declaraciones musicales completas”. Tanto fue así que su innovadora composición abrió para siempre las puertas creativas de un género tan eminentemente libre como este, sustituyendo la rigidez de los acordes por el jazz modal. Aquel plástico no solo aglutinaba los escalofríos de un tipo de tristeza. Además, cambiaba para siempre el género más célebre, seminal y prolífico de cuantos hemos podido escuchar en la música de los últimos cien años.

Así funcionaban las cosas en la música negra del siglo XX. Los álbumes que se parían en los 50 ya buscaban un argumentario propio que expusiera de la forma más cruda lo proceloso de los sentimientos humanos y, de paso, sublimara las corrientes imperantes de cada era. Echando mano de un par de los colaboradores de Davies en aquel disco mítico, basta rescatar el Somethin Else’ (1958) de Cannonball Adderley, opus magna del hard bop, y el posterior Love Supreme (1965) de John Coltrane, que Dios entregó al saxofonista en una cabaña perdida del mundo para que el intérprete superara su adicción a la heroína, para ejemplificar cómo estos músicos ya habían dado otro significado creativo a las doce pulgadas.

La estela del Sgt. Pepper’s, sin embargo, puede (y debe) entreverse en hitos posteriores de la música afroamericana. Siguiendo su senda novelesca por los derroteros del soul y del funk más primigenio, Curtis (1970) de Curtis Mayfield es, probablemente, el disco que mejor capturó el malestar de los guetos estadounidenses de aquella época. Mientras que What’s Going On de Marvin Gaye desafió la cultura del single que, durante la década maravillosa, sublimó aquella prodigiosa factoría de éxitos que fue Motown. El pope de la misma, el ínclito Berry Gordy Jr., consideró un pedazo de mierda descomunal la creación de Gaye, miope todavía respecto a la nueva deriva que había tomado la música popular. Los músicos ya no aspiraban a ser intérpretes, tal y como decía McCartney, sino artistas. No trataban de capturar el amor adolescente en pegajosas piezas de dos minutos y medio esculpidas en vinilos redondos de siete pulgadas, sino que pretendían capturar eso que los alemanes dieron a llamar zeitgeist, el espíritu de la era.

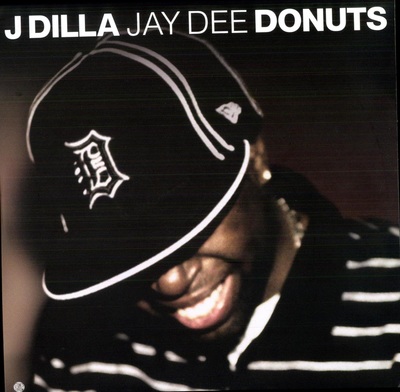

Otros maestros negros volvieron a resumir existencias y sentimientos generacionales en obras posteriores. Desde los discos de Stevie Wonder en los 70, tan deudores de la piedra de toque de Marvin Gaye, hasta los Public Enemy, que convirtieron sus himnos generacionales en la CNN de los negros y elevaron a nueva forma de arte el pastiche barroco y ruidista, los negros siempre entendieron el poder del disco de larga duración. De hecho, el hip hop convirtió algunos surcos selectos de aquellas obras de arte en sus propios instrumentos. Como en tantas otras cosas relacionadas con la música del siglo XX, los afroamericanos pueden considerarse artífices absolutos del dominio que las doce pulgadas ejercieron en la industria del disco en la segunda mitad del siglo XX. Ellos labraron las grandes últimas obras de vinilo y, hasta hace no demasiado, han continuado dando especial relevancia al elepé. Baste como muestra el My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, uno de tantos títulos que la crítica vendió en su día como un nuevo Sgt. Peppers. Aquello sucedía en 2010, ya en la era de la música digital. El disco había muerto, por mucho que Kanye y unos cuantos nostálgicos como él no quisiéramos darnos cuenta.

Parte 3: MP3 killed the 12 inches star

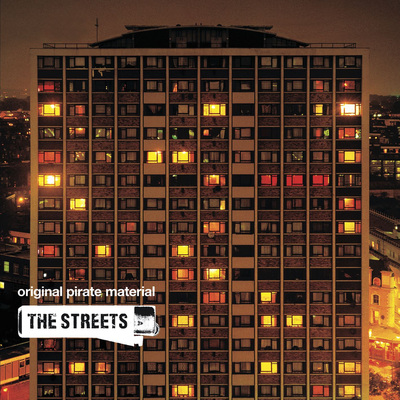

Ocurrió hace unos pocos años en una comida familiar. Un bautizo o una comunión, no recuerdo. Estaba sentado junto al sector más cultureta de mi prole cuando uno de mis primos mayores dijo aquella frase dolorosa: “¿Quién escucha ya discos completos?”. Ofendido, enseguida levanté la mano. Aquellos días andaba entusiasmado con Original Pirate Material, el único disco bueno de The Streets y álbum apabullante donde los haya. Un trabajo capaz de condensar en un solo pedazo de plástico la grasa del papel que envuelve un fish’n chips, el sudor negro que el asfalto de cualquier ciudad del Reino Unido exuda tras las primeras gotas de una tormenta, el olor a marihuana de una tarde de partidas a la Play y ese sentimiento universal de la chica de la cafetería que nos toca en el hombro: los diez años que ya han pasado, ese irremisible sentimiento de que uno se hace mayor, ese viejo loop de piano que se repitió en nuestras cabezas.

En un principio quise negar aquella dolorosa pregunta retórica. ¿Quién escucha álbumes completos? Yo, por supuesto. Pero todas las emociones que esa y otras colecciones de canciones que entonces me tenían enganchado no podían ocultar la triste realidad: el álbum había muerto.

Embebido de nuevo periodismo, Tom Wolfe ya anunció la muerte de la novela en los años 60. Eran tiempos para escribir relatos torcidos a base de retales de realidad. Todas las buenas historias noveladas ya habían sido contadas. Y no es que más adelante se dejaran de escribir novelas o no se volvieran a publicar ficciones brillantes (piensen, sin ir más lejos, en la estupenda La hoguera de las vanidades que Wolfe firmó en los 80). Pero su apocalíptica y lapidaria afirmación tenía mucha razón de ser. La novela en los 60 había muerto, aunque no pare de resucitar constantemente en los escaparates. Y algo parecido ocurrió con los álbumes tras el cambio de algo en apariencia tan banal como el formato. El CD nos privó de las portadas impresas a doce pulgadas donde fijarse hasta en el más mínimo detalle y, por qué no, en la emoción electromagnética de la aguja que lee sonidos escarbando en la pátina de un plástico negro. Pero fueron el MP3, YouTube y los servicios de música en streaming los que dieron la puntilla a aquel concepto artístico tan del siglo XX. El single volvió para quedarse, amigos. La gran Biblioteca de Alejandría de internet nos robó el tiempo para dedicarnos a una composición musical de más de media hora de duración y nuestro actual disfrute ahora se compone de las (benditas) playlists, el último videoclip que ha lanzado la última banda de moda o esa vieja canción de soul que uno de tus contactos de Facebook ha colgado en su muro.

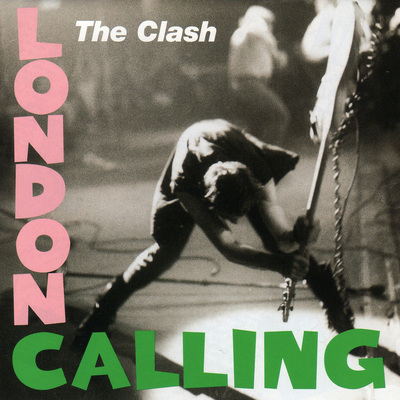

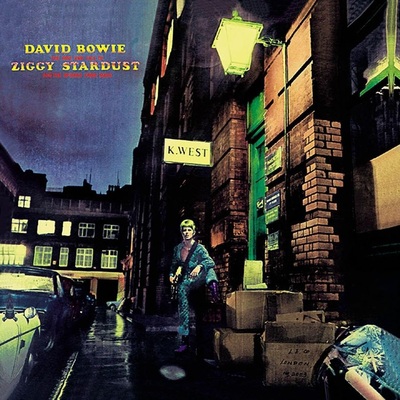

Igual dan los esfuerzos de los artistas en entregar su arte en formato de larga duración. Para muchos, ese trabajo no es más que una rémora de una industria un tanto obsoleta que todavía no sabe muy bien a dónde dirigir sus pasos. Como la novela a partir de los 60, el álbum es casi un ejercicio nostálgico porque, tal vez, todos los grandes álbumes de la historia ya han sido grabados. Porque David Bowie no va a regresar para fletar más hombres del espacio exterior como Ziggy. Neil Young no volverá a recoger siembras tan asombrosas como las que cimentaron, entre el 69 y el 75, cinco de los discos más maravillosos jamás grabados. Ni van a regresar los Clash para dedicarle un álbum doble a su ciudad y venderlo en las tiendas a precio de uno sencillo.

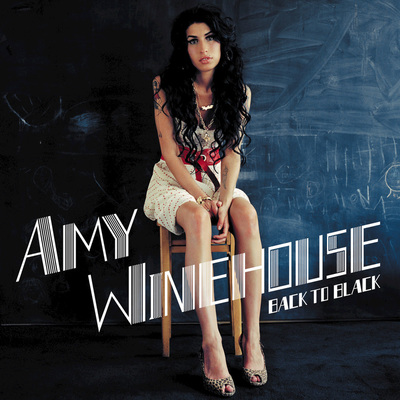

Sin embargo, como en la canción de Potato, todavía hay quien resiste. Todavía hay quien tiene algo tan grande que compartir que un buen día se sienta a escribir no una canción, sino una colección de ellas. Pensábamos que después del Blood On The Tracks de Dylan nadie iba entregar otro disco de ruptura que le fuera a la zaga. Pero ahí estaba uno de sus imitadores más geniales, Andrés Calamaro, para regalarnos su Honestidad brutal. Y también Amy, que nunca pudo escribir su tercer LP, pero dejó para la historia su desgarrado Back To Black. El álbum pudo haber muerto, como el siglo XX, aquel fatídico 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. La mañana en que Jay-Z se levantó de la cama y encendió la tele para comprobar que nadie hablaba de su recién publicado The Blueprint. Pero aventuras tan épicas como las del álbum se resisten a darse por vencidas.

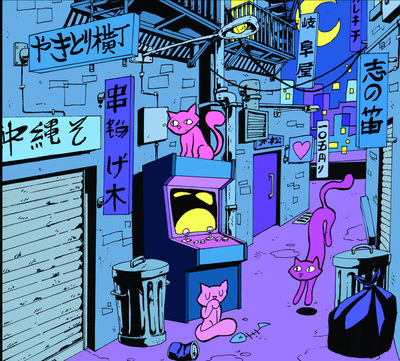

Todavía hay quien resiste, sí; y además las ventas de vinilos suben todos los años y queda gente como Erik Urano y Zar-1, músicos que trazan conceptos ilustrados en un número limitado de canciones hermanas. Tras muchos sintetizadores derretidos sobre bombos y cajas, mucha tinta derramada en el cuaderno y muchas vueltas en bicicleta por el barrio (en blanco y negro, como Cool Kids), el MC y el DJ de Laguna de Duero (Valladolid) publicaron Cosmonáutica en el crudo invierno del 2014. Todavía hay quien resiste y cultiva el arte de la música en formato de larga duración, quien inyecta su música de cierta grasa adictiva que se pega al cerebro (y al corazón) para que uno quiera escuchar una canción después de otra, quien esconde pistas en el arte del álbum y quien, por tanto, tiene la deferencia de entregarnos la mercancía en vinilo. La conclusión sería, pues, “el disco ha muerto, larga vida a Cosmonáutica”. En la tenebrosa y maravillosa Círculos, la canción que pone broche final a esa guía musical para autoestopistas galácticos, Erik escupe al micro eso de “el mecanismo de mis sueños en doce pulgadas”.

Todavía hay quien resiste porque todavía quedan artistas, cosas que se han contado o que se deben volver a contar. Sueños en doce pulgadas y naves espaciales con manillares, ruedas y cadena. El disco ya no domina la calle, tal vez ha muerto. Pero, como las estrellas, su brillo tardará siglos en dejar el firmamento.

Todos los grandes relatos del siglo XX deberían comenzar en pleno vuelo, a miles de metros de altura. Desde Lindbergh cruzando el Atlántico sin escalas por vez primera hasta Mohamed Atta impactando un Boeing contra la torre norte del World Trade Center, la historia de la centuria que se nos fue podría descifrase en el rastro blanco de un pájaro de hierro. La que hoy nos atañe, el glorioso relato de cómo las doce pulgadas dominaron el planeta, resulta tan épica y veintecentista que indefectiblemente comenzó no con uno, sino con sendos viajes de avión, a miles de metros sobre nuestras cabezas, allá donde la generación del baby boom colocó al panteón de nuevos dioses de la galaxia pop.

El primer de aquellos dos vuelos que transformaron para siempre los designios de la música contemporánea transcurrió en la víspera de Nochebuena de 1965, entre Los Ángeles y Houston, donde los Beach Boys viajaban para participar en el espectáculo musical Shinding!. En pleno vuelo, un jovencísimo Brian Wilson sufrió un ataque de pánico que le acabaría apartando de las actuaciones en directo. No era la primera vez que Brian se perdía un bolo, pero aquella experiencia le resultó tan traumática que decidió tomarse un respiro del trasiego de las giras, los aviones, los hoteles... Si los problemas psíquicos lastraron su carrera musical, aquel ataque resultó —irónicamente— la oportunidad para que Brian encontrara la tranquilidad necesaria y pudiera centrarse en la escritura de canciones y en el trabajo de estudio. Una tarea que, por otra parte, venía motivada por otro célebre suceso que había asolado la galaxia pop aquel diciembre de mediados de los 60. Solo unos días antes del incidente aéreo, The Beatles habían publicado Rubber Soul. Brian lo recordaba así: “No estaba listo para su unidad. Era como si todo perteneciera a la misma cosa. Rubber Soul era una colección de canciones que, de alguna forma, se agrupaban como en ningún otro álbum jamás publicado. Estaba muy impresionado, así que me dije: ‘Eso es. Ahora estoy realmente motivado para hacer un gran álbum’”.

Pet Sounds nació por la firme intención de Brian Wilson de gestar el “álbum más grande de todos los tiempos”, emulando aquello que los muchachos de Liverpool habían hecho con su sexto álbum de estudio: una “declaración musical completa”, según Wilson. Adornado con una de las portadas más extrañas de la música contemporánea, el álbum más importante de los Beach Boys recibió un título no menos inquietante por una ocurrencia del imbécil de Mike Love, primo de Wilson, que calificó literalmente de “música para mascotas” aquel mejunje sinfónico de miras postmodernista. Como le pasó a Love, pocos entendieron en un principio la grandeza de Pet Sounds, que fue vilipendiado por los cejijuntos mandamases de Capitol, disquera de los chicos de la playa, y recibido con tibieza por crítica y público en Estados Unidos. Lo que Brian Wilson preparó en aquel plástico fue una bellísima colección de temas que, sin “canciones de relleno”, pretendía resultar tan redondo como el formato que le daba cabida. Además de su gloriosa y compacta producción, ideada mediante las técnicas desarrolladas por el wall of sounds de Phil Spector, el mero orden de las canciones delataba ya una intencionalidad cohesionadora inédita en la confección de un álbum musical. Desde los temas que abren cada una de las caras (Wouldn’t It Be Nice y God Only Knows, respectivamente) hasta esos interludios instrumentales que adelantaban el final de cada lado del vinilo, las maravillosas Let’s Go Away For Awhile y Pet Sounds (que funcionaban como ese bajón previo al tercer acto de cualquier obra narrativa), todo lo que expone esta obra estaba pensado para resultar esa “declaración musical” coherente y compacta que para Wilson encerraba el repertorio de Rubber Soul.

El undécimo álbum de estudio de los Beach Boys aterrizó sin pena ni gloria en sus Estados Unidos natales, pero no así por el Reino Unido. No solo la crítica y el público se rindieron a esa obra de marquetería musical, fina como mármol de Carrara esculpido por el cincel de Miguel Ángel, sino también colegas músicos como Paul McCartney. Años después, el beatle describiría esta obra capital como “el álbum que acabó conmigo (…) un disco total, clásico, imbatible en muchos sentidos. A menudo lo pinchaba y me echaba a llorar (…). Era el disco del momento. La cosa que realmente hizo sentarme y darme cuenta de las líneas de bajo… que se puede hacer melodías con ellas”. Palabras que toman especial relevancia teniendo en cuenta el egotista que las pronuncia y que nos llevan directos a ese segundo vuelo que cambió para siempre el papel de las doce pulgadas como formato canalizador de historias sonoras y talento.

Cuando Paul McCartney tomó el viaje de vuelta de un safari en Kenia, desde Nairobi a Londres, el 18 de noviembre de 1966, su cabecita revuelta de veinteañero sobrevolaba, en realidad, el azul firmamento de la soleada California. Había dos cosas que flipaban a Paul de aquella tierra lejana: el Pet Sounds que sus rivales The Beach Boys habían parido menos de un año antes y todas esas nuevas bandas con nombres estrambóticos que la revolución lisérgica comenzaba a alumbrar en ciudades como San Francisco. Como Brian Wilson, The Beatles habían abandonado la actividad en directo en el verano de aquel 1966 y buscaban una nueva razón de ser. Asumiendo ya las riendas creativas de la banda más grande del planeta Tierra, Paul resolvió aquella duda existencial en algún punto de aquel viaje entre el continente negro y las islas británicas. “Estábamos cansados de ser The Beatles (…). Todo se había perdido, toda esa mierda de chavales, todos los gritos… No queríamos más de aquello. Además, habíamos llegado a un punto en el que pensábamos en nosotros mismos como artistas más que como intérpretes (…). Entonces tuve esta idea en el avión. Pensé, ‘vamos a no ser nosotros mismos. Vamos a desarrollar alter egos para que no tengamos que proyectar la imagen que ya conocemos’”.

The Beatles decidieron convertirse entonces en la banda de los corazones solitarios del sargento Pimienta. Basándose en la primorosa cohesión de Pet Sounds, los liverpulienses se propusieron confeccionar una ópera pop que fluyera sin cortes de principio a fin. Un concepto musical absolutamente innovador que correspondiera a lo circense del título y a la puesta en escena. La cosa, al final, no dio tanto de sí. Tan solo el tema inaugural que daba el nombre al disco y el segundo corte, With A Little Help From My Friends, se empastaban sin pausa entre ellas. El resultado de aquella idea, sin embargo, supuso la verdadera y final revolución que convirtió las doce pulgadas en el nuevo símbolo postmoderno de la grandeza musical. A partir de aquel 1 de julio de 1967 en que The Beatles publicaron el celebérrimo Sargeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band ya nada volvió a ser lo mismo en el universo de la música popular del siglo XX. A partir de aquel 1 de julio de 1967 en que The Beatles presentaron la que se ha considerado (erróneamente) su obra maestra, músicos de cualquier pelaje y condición se lanzaron a una búsqueda que les llevara a tan altas cotas de excelencia artística, a la creación de su propio Sgt. Pepper’s.

Pero no todos

El fabuloso viaje que Brian Wilson emprendió tras las turbulencias psíquicas de un viaje de avión en la víspera de Nochebuena de 1965 terminó súbitamente mientras viajaba en su coche en aquel verano loco de 1967. Una emisora cualquiera radiaba el recién publicado Sgt. Pepper. Brian lo escuchó con atención y, cuando terminó la última canción, el delirio de A Day In The Life, detuvo su vehículo —abatido por el desánimo— y se dirigió a la cabina de teléfono más cercana. En aquella época, Wilson estaba enfrascado en la creación de Smile, un álbum concebido como “una sinfonía adolescente para Dios”. Cuando alguien por fin levantó el auricular al otro lado de la línea, Wilson paró las máquinas de su proyecto más ambicioso. “Ellos ya lo han hecho”, espetó. La mente de Wilson, en estado de pánico por las alturas que esta vez le provocaban los viajes de LSD, hizo definitivamente bum. Su Smile quedó guardado en un cajón durante medio siglo y, aunque lo recuperamos para la causa, él ya nunca volvió a ser el mismo. Aun así, su contribución a una nueva forma de entender la creación musical nunca se desvaneció. Muchos son los que hoy todavía surfean por los últimos estertores de aquel tsunami que provocó su Pet Sounds, el maremoto que convirtió las doce pulgadas en un monstruo capaz de destrozar mentes jóvenes cual Godzilla convirtiendo en añicos las ciudades más renombradas de la costa del Pacífico.

Parte 2: la variante negra

Nos quedamos en tierra, viajando quizá en un Cadillac por cualquier carretera comarcal de cualquier estado red neck de los USA (léase yu-es-ei). Giramos el dial y ahí aparece fulgurante la garganta de Darlene Love en todo su esplendor cantando el cásico White Christmas. Estamos en diciembre de 1963 y el productor Phil Spector, un majara de mucho cuidado, acaba de alumbrar el Christmas Album, una colección de trece villancicos interpretados en clave de soul celestial por la mencionada Darlene, The Crystals, The Ronettes y Bob B. Soxx & The Blue Jeans. Un prólogo inmejorable para las aventuras de altos vuelos que Brian Wilson y Paul McCartney emprenderían solo un par de años después. Es innegable que, por multitud de razones, este “regalo navideño” salido del muro de sonidos de Spector fue el precursor de los Pet Sounds y Sgt. Pepper’s. En primer lugar, las ya mencionadas técnicas de producción de Spector, el primero en concebir el estudio como un instrumento más, fueron claves en el desarrollo sonoro de esos dos álbumes que hemos considerado seminales. Por otro lado, Christmas Album ya ofrecía una coherencia en cuanto al contenido de cada una de las canciones. Una temática tan chusca como la navideña no debería ocultar el logro que consiguió Spector con este álbum y la fina ironía de que precisamente White Christmas, el siete pulgadas más vendido de la historia en su interpretación a cargo de Bing Crosby, encabezara el repertorio del LP que fue piedra de toque para la conformación del concepto de álbum musical tal y como lo entendemos desde 1967.

Sin embargo, para encontrar la verdadera génesis de esas doce pulgadas entendidas como una narración completa tenemos que volver a girar el dial temporal hasta una década atrás y remitirnos no a los músicos que imitaban a los negros, sino a los propios negros. Si buscan la lista de los mejores álbumes previos a la década de los 50, en la web Rateyourmusic, paraíso cibernético del melómano jugón, encontrarán que los usuarios de esa página encumbran unánimemente un único estilo —el jazz— y, más concretamente, los grandes discos del género que se publicaron a final de esa década.

Obnubilados por los épicos relatos de la generación lisérgica de los 60 y por la mayor accesibilidad de su banda sonora (por algo la llamaron “pop”), la gran mayoría de historiadores musicales olvidan que el verdadero origen del álbum como concepto ocurrió en las grabaciones más míticas del jazz de la primera mitad del siglo pasado. Para los jazzmen que habían dejado atrás la época del swing y se habían lanzado a la búsqueda de nuevos horizontes creativos para el género, el surco de un siete pulgadas resultaba un espacio reducidísimo para sus creaciones. El equivalente a jugar un partido de fútbol en una cancha de basket. Además, ellos deben considerarse los verdaderos pioneros que entendieron el poder de la narración larga a la hora de transmitir ideas musicales.

Para buscar la verdadera génesis de la elevación de las doce pulgadas a forma de arte autónoma tendríamos que viajar con el Delorean a dos sesiones históricas de grabación que tuvieron lugar el 2 de marzo y el 22 de abril de 1959 en los estudios de Columbia Records, ubicados en la calle 30 de la ciudad de Nueva York. Aquellas dos jornadas, que únicamente sumaron diez horas de metraje, reunieron alrededor de la trompeta de Davis los genios y los instrumentos de John Cotrane, saxo tenor, Julian Cannonball Adderley, saxo alto, Pal Chambers, contrabajista, Bill Evans, piano, y Jimmy Cobb, batería. Un sexteto comparable al equipo de los sueños de Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan y el resto de generación de baloncestistas estadounidenses de Barcelona 92. Más de medio siglo después, aquel Kind Of Blue todavía nos remite a ese “tipo de tristeza” que menciona su título. Un paseo otoñal por Central Park, un trayecto en taxi de madrugada por alguna calle cercana a Broadway, un trapicheo de drogas en Queens o un mercante que se hace paso entre las brumas de las pacíficas aguas del río Hudson. Tal vez superados por el tecnicismo del jazz y el lenguaje abstracto de la música instrumental, mucho menos digerible que los mensajes impresos en los discos vocales, obras como esta no han sido tenidas siempre en cuenta como referentes de la revolución de las doce pulgadas. Pero Kind Of Blue es otra de esas “declaraciones musicales completas”. Tanto fue así que su innovadora composición abrió para siempre las puertas creativas de un género tan eminentemente libre como este, sustituyendo la rigidez de los acordes por el jazz modal. Aquel plástico no solo aglutinaba los escalofríos de un tipo de tristeza. Además, cambiaba para siempre el género más célebre, seminal y prolífico de cuantos hemos podido escuchar en la música de los últimos cien años.

Así funcionaban las cosas en la música negra del siglo XX. Los álbumes que se parían en los 50 ya buscaban un argumentario propio que expusiera de la forma más cruda lo proceloso de los sentimientos humanos y, de paso, sublimara las corrientes imperantes de cada era. Echando mano de un par de los colaboradores de Davies en aquel disco mítico, basta rescatar el Somethin Else’ (1958) de Cannonball Adderley, opus magna del hard bop, y el posterior Love Supreme (1965) de John Coltrane, que Dios entregó al saxofonista en una cabaña perdida del mundo para que el intérprete superara su adicción a la heroína, para ejemplificar cómo estos músicos ya habían dado otro significado creativo a las doce pulgadas.

La estela del Sgt. Pepper’s, sin embargo, puede (y debe) entreverse en hitos posteriores de la música afroamericana. Siguiendo su senda novelesca por los derroteros del soul y del funk más primigenio, Curtis (1970) de Curtis Mayfield es, probablemente, el disco que mejor capturó el malestar de los guetos estadounidenses de aquella época. Mientras que What’s Going On de Marvin Gaye desafió la cultura del single que, durante la década maravillosa, sublimó aquella prodigiosa factoría de éxitos que fue Motown. El pope de la misma, el ínclito Berry Gordy Jr., consideró un pedazo de mierda descomunal la creación de Gaye, miope todavía respecto a la nueva deriva que había tomado la música popular. Los músicos ya no aspiraban a ser intérpretes, tal y como decía McCartney, sino artistas. No trataban de capturar el amor adolescente en pegajosas piezas de dos minutos y medio esculpidas en vinilos redondos de siete pulgadas, sino que pretendían capturar eso que los alemanes dieron a llamar zeitgeist, el espíritu de la era.

Otros maestros negros volvieron a resumir existencias y sentimientos generacionales en obras posteriores. Desde los discos de Stevie Wonder en los 70, tan deudores de la piedra de toque de Marvin Gaye, hasta los Public Enemy, que convirtieron sus himnos generacionales en la CNN de los negros y elevaron a nueva forma de arte el pastiche barroco y ruidista, los negros siempre entendieron el poder del disco de larga duración. De hecho, el hip hop convirtió algunos surcos selectos de aquellas obras de arte en sus propios instrumentos. Como en tantas otras cosas relacionadas con la música del siglo XX, los afroamericanos pueden considerarse artífices absolutos del dominio que las doce pulgadas ejercieron en la industria del disco en la segunda mitad del siglo XX. Ellos labraron las grandes últimas obras de vinilo y, hasta hace no demasiado, han continuado dando especial relevancia al elepé. Baste como muestra el My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West, uno de tantos títulos que la crítica vendió en su día como un nuevo Sgt. Peppers. Aquello sucedía en 2010, ya en la era de la música digital. El disco había muerto, por mucho que Kanye y unos cuantos nostálgicos como él no quisiéramos darnos cuenta.

Parte 3: MP3 killed the 12 inches star

Ocurrió hace unos pocos años en una comida familiar. Un bautizo o una comunión, no recuerdo. Estaba sentado junto al sector más cultureta de mi prole cuando uno de mis primos mayores dijo aquella frase dolorosa: “¿Quién escucha ya discos completos?”. Ofendido, enseguida levanté la mano. Aquellos días andaba entusiasmado con Original Pirate Material, el único disco bueno de The Streets y álbum apabullante donde los haya. Un trabajo capaz de condensar en un solo pedazo de plástico la grasa del papel que envuelve un fish’n chips, el sudor negro que el asfalto de cualquier ciudad del Reino Unido exuda tras las primeras gotas de una tormenta, el olor a marihuana de una tarde de partidas a la Play y ese sentimiento universal de la chica de la cafetería que nos toca en el hombro: los diez años que ya han pasado, ese irremisible sentimiento de que uno se hace mayor, ese viejo loop de piano que se repitió en nuestras cabezas.

En un principio quise negar aquella dolorosa pregunta retórica. ¿Quién escucha álbumes completos? Yo, por supuesto. Pero todas las emociones que esa y otras colecciones de canciones que entonces me tenían enganchado no podían ocultar la triste realidad: el álbum había muerto.

Embebido de nuevo periodismo, Tom Wolfe ya anunció la muerte de la novela en los años 60. Eran tiempos para escribir relatos torcidos a base de retales de realidad. Todas las buenas historias noveladas ya habían sido contadas. Y no es que más adelante se dejaran de escribir novelas o no se volvieran a publicar ficciones brillantes (piensen, sin ir más lejos, en la estupenda La hoguera de las vanidades que Wolfe firmó en los 80). Pero su apocalíptica y lapidaria afirmación tenía mucha razón de ser. La novela en los 60 había muerto, aunque no pare de resucitar constantemente en los escaparates. Y algo parecido ocurrió con los álbumes tras el cambio de algo en apariencia tan banal como el formato. El CD nos privó de las portadas impresas a doce pulgadas donde fijarse hasta en el más mínimo detalle y, por qué no, en la emoción electromagnética de la aguja que lee sonidos escarbando en la pátina de un plástico negro. Pero fueron el MP3, YouTube y los servicios de música en streaming los que dieron la puntilla a aquel concepto artístico tan del siglo XX. El single volvió para quedarse, amigos. La gran Biblioteca de Alejandría de internet nos robó el tiempo para dedicarnos a una composición musical de más de media hora de duración y nuestro actual disfrute ahora se compone de las (benditas) playlists, el último videoclip que ha lanzado la última banda de moda o esa vieja canción de soul que uno de tus contactos de Facebook ha colgado en su muro.

Igual dan los esfuerzos de los artistas en entregar su arte en formato de larga duración. Para muchos, ese trabajo no es más que una rémora de una industria un tanto obsoleta que todavía no sabe muy bien a dónde dirigir sus pasos. Como la novela a partir de los 60, el álbum es casi un ejercicio nostálgico porque, tal vez, todos los grandes álbumes de la historia ya han sido grabados. Porque David Bowie no va a regresar para fletar más hombres del espacio exterior como Ziggy. Neil Young no volverá a recoger siembras tan asombrosas como las que cimentaron, entre el 69 y el 75, cinco de los discos más maravillosos jamás grabados. Ni van a regresar los Clash para dedicarle un álbum doble a su ciudad y venderlo en las tiendas a precio de uno sencillo.

Sin embargo, como en la canción de Potato, todavía hay quien resiste. Todavía hay quien tiene algo tan grande que compartir que un buen día se sienta a escribir no una canción, sino una colección de ellas. Pensábamos que después del Blood On The Tracks de Dylan nadie iba entregar otro disco de ruptura que le fuera a la zaga. Pero ahí estaba uno de sus imitadores más geniales, Andrés Calamaro, para regalarnos su Honestidad brutal. Y también Amy, que nunca pudo escribir su tercer LP, pero dejó para la historia su desgarrado Back To Black. El álbum pudo haber muerto, como el siglo XX, aquel fatídico 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. La mañana en que Jay-Z se levantó de la cama y encendió la tele para comprobar que nadie hablaba de su recién publicado The Blueprint. Pero aventuras tan épicas como las del álbum se resisten a darse por vencidas.

Todavía hay quien resiste, sí; y además las ventas de vinilos suben todos los años y queda gente como Erik Urano y Zar-1, músicos que trazan conceptos ilustrados en un número limitado de canciones hermanas. Tras muchos sintetizadores derretidos sobre bombos y cajas, mucha tinta derramada en el cuaderno y muchas vueltas en bicicleta por el barrio (en blanco y negro, como Cool Kids), el MC y el DJ de Laguna de Duero (Valladolid) publicaron Cosmonáutica en el crudo invierno del 2014. Todavía hay quien resiste y cultiva el arte de la música en formato de larga duración, quien inyecta su música de cierta grasa adictiva que se pega al cerebro (y al corazón) para que uno quiera escuchar una canción después de otra, quien esconde pistas en el arte del álbum y quien, por tanto, tiene la deferencia de entregarnos la mercancía en vinilo. La conclusión sería, pues, “el disco ha muerto, larga vida a Cosmonáutica”. En la tenebrosa y maravillosa Círculos, la canción que pone broche final a esa guía musical para autoestopistas galácticos, Erik escupe al micro eso de “el mecanismo de mis sueños en doce pulgadas”.

Todavía hay quien resiste porque todavía quedan artistas, cosas que se han contado o que se deben volver a contar. Sueños en doce pulgadas y naves espaciales con manillares, ruedas y cadena. El disco ya no domina la calle, tal vez ha muerto. Pero, como las estrellas, su brillo tardará siglos en dejar el firmamento.